«Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу…» Часть вторая

Николай Головкин

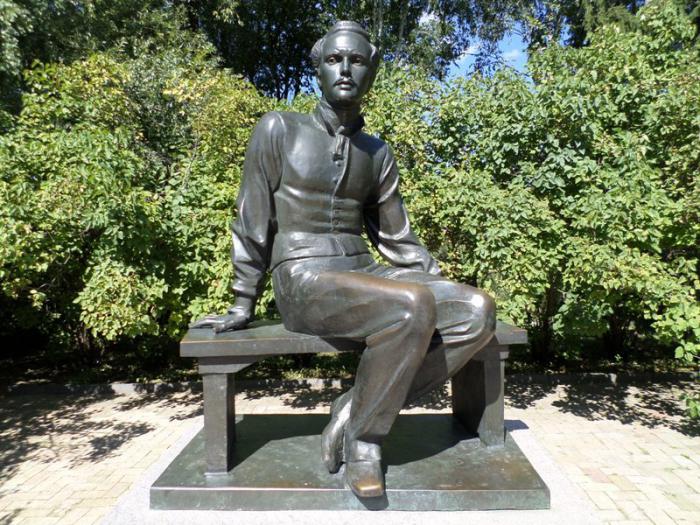

27 июля День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня гибели

***

«Нищий» – одно из пророческих стихотворений Михаила Юрьевича! Лермонтов – как тот безвестный нищий, уже в юности он провидел свою трагическую судьбу.

Да, Россию, где появился на свет ещё один гений, по-прежнему называли Святой Русью, а царя помазанником Божиим, Отечество наше, словно святую обитель, почитали христианские народы, и Россия защищала их на Балканах и Кавказе.

Но, с другой стороны, Россия, где многое зависело от мнений высшего света, погрязшего в интригах и масонских заговорах, не смогла по достоинству понять и оценить Лермонтова также, как и Пушкина.

«Я думаю, что у поэтов есть что-то общее с пророками, – отмечает председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. – Неслучайно наши два великих поэта обращались к образам пророков. Причем, если Пушкин взял за основу образ пророка Исайи, то Лермонтов избирает другой образ из Библии – пророка Елисея, который был гонимым и над которым смеялись дети. И неслучайно Лермонтов вслед за Пушкиным говорил о пророческом призвании поэта. Он писал: «Не смейся над моей пророческой тоскою…».

Пророки – это те люди, через которых Бог говорил с людьми. Наши великие поэты и писатели (здесь нельзя не вспомнить Достоевского, который совершенно очевидным образом обладал пророческим даром), конечно, тоже были людьми, которым Бог что-то открывал. Несмотря на их личную греховность, несмотря на их интерес (как у Лермонтова) к демонической тематике, на их падения и взлеты, которыми сопровождалась вся их жизнь, Господь даровал Божественную окрылённость их творчеству, чтобы мы научились верно и твердо воспринимать и постигать священную силу их вдохновения»1.

…Пройдёт 7 лет после паломничества в Троице-Сергиеву лавру, и Лермонтов напишет всколыхнувшее всю Россию стихотворение «Смерть поэта» – на известие о гибели Пушкина.

В его обличительных гневных строках Михаил Юрьевич смело заявил светскому обществу то, о чём не смели говорить даже друзья погибшего первого поэта России. В заключительных строках «Смерти поэта» Лермонтов грозил всем, кто был повинен в гибели Пушкина, страшным судом:

<…> Но есть и Божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата <…>

Литерные критики, его современники, отмечают, что Лермонтов ворвался в отечественную лирику как наследник Пушкина.

А высший свет невзлюбил Лермонтова. Вместо почестей ему был уготован «кремнистый путь», первая, а за ней вторая ссылки на Кавказ, откуда он уже не вернулся.

***

В 1842 году Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка Лермонтова, позаботилась о том, чтобы сохранилась молитвенная память о внуке.

В память о Михаиле Юрьевиче, погибшем здесь на дуэли, она прислала из далёких Тархан в Пятигорск в Скорбященскую церковь старинную дорогую икону Божьей матери «Всех скорбящих радость».

Чудесным образом эта икона, датируемая XVIII веком, сохранилась до нашего времени и теперь находится в Свято-Лазаревском храме на старом пятигорском кладбище2. Перед святыней можно помолиться о упокоении души великого поэта.

***

«Особую роль в поэзии Лермонтова играют исповедально-молитвенные мотивы, – отмечает митрополит Иларион. – У него есть несколько прекрасных стихотворений с одним названием «Молитва», в которых он отражает и свой опыт молитвы, и говорит о взаимоотношениях с Богом не просто в некой риторической форме, но раскрывает интимно-духовные отношения личности к Богу. Именно человеческие, душевные и сердечные тона «Молитвы» определяют характер религиозного чувства поэта»3.

Вспомним некоторые стихотворения Лермонтова, исполненные тёплого религиозного чувства:

По небу полуночи ангел летел,

И тихую песню он пел,

И месяц, и звёзды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами райских садов,

О Боге великом он пел, и хвала

Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нёс

Для мира печали и слёз;

И звук его песни в душе молодой

Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна,

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

(Ангел, 1831)

<…> Заботой тайною хранима

Перед иконой золотой,

Стоишь ты, ветвь Ерусалима,

Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,

Кивот и крест, символ святой…

Все полно мира и отрады

Вокруг тебя и над тобой.

(«Ветка Палестины», 1837)

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою

Пред Твоим образом, ярким сиянием,

Не о спасении, не перед битвою,

Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,

За душу странника в свете безродного;

Но я вручить хочу деву невинную

Тёплой Заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;

Дай ей сопутников, полных внимания,

Молодость светлую, старость покойную,

Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному

В утро ли шумное, в ночь ли безгласную.

Ты восприять пошли к ложу печальному

Лучшего ангела душу прекрасную.

(Молитва /«Я, Матерь Божия»/, 1837)

В минуту жизни трудную

Теснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная

В созвучьи слов живых,

И дышит непонятная,

Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко –

И верится, и плачется,

И так легко, легко…

(Молитва /«В минуту жизни трудную»/, 1839)

<…>Молитву детскую она тебе шептала,

И в знаменье креста персты твои сжимала,

И все знакомые родные имена

Ты повторял за ней, – скажи, тебя она

Ни за кого еще молиться не учила?

Бледнея, может быть, она произносила

Название, теперь забытое тобой...

Не вспоминай его... Что имя? – звук пустой!

Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.

Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно

Узнаешь ты его – ребяческие дни

Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

(Ребёнку, 1840).

Это – жемчужины русской поэзии, отразившие наиболее ярко молитвенное состояние души Михаила Юрьевича.

«Проходят годы, – отмечает Мануэлла Дамианиди, – время не властно над поэтом, чем больше проходит перед нами поколений, которые примеряют к себе его бессмертную «Думу», тем больше восхищаемся мы высокодуховными творениями Лермонтова: «И скучно, и грустно», «Выхожу один я на дорогу», «Завещание», «Молитва странника»:

<…>Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит<…>.

Такие стихи мог написать, несомненно, религиозный человек, который знал, что «Спит земля в сиянье голубом…». И сколько бы не прошло лет, гений М.Ю. Лермонтова живёт, и будет жить вне времени и вне пространства»4.

«Тёмный дуб склонялся и шумел...» – тоже пророческая строчка Лермонтова. И мы, как тот дуб в Тарханах, посаженный бабушкой поэта, склоняемся перед памятью русского гения, молимся о нём, читаем произведения Михаила Юрьевича, передаем следующим поколениям его духовное наследие.

1 Поэзия Лермонтова бессмертна! - Там же

2 Дамианиди М. Ф. Свято-Лазаревский храм. М., Изд-во «Гелиос-АРВ», 2005

3 Поэзия Лермонтова бессмертна! - Там же

4 Дамианиди М. Ф. «В минуту жизни трудную…». Там же