«Приходи ко мне в Данилов монастырь»

Игумен Иннокентий (Ольховой)

Насельникам монастырей приходится исполнять множество самых разных послушаний, которые внешнему человеку часто представляются далекими от идеала монашеской жизни. Это социальное служение и благотворительность, просветительская и хозяйственная деятельность… «Чем же тогда монашеская жизнь отличается от жизни в миру?» – спросит нас читатель. Этот вопрос мы адресуем эконому Данилова монастыря игумену Иннокентию (Ольховому).

Отец Иннокентий, когда Вы выбирали монастырь, представляли ли себе, как сложится Ваша монашеская жизнь в столичной обители и насколько оправдались Ваши ожидания?

Выбор мой был весьма простым, потому что сам я Данилов монастырь не выбирал. Я пришел к своему духовнику, архимандриту Алексию (Поликарпову), и когда он меня спросил, куда бы я хотел пойти, особо не раздумывая, ответил, что в ТроицеСергиеву лавру. «Ну хорошо, – сказал батюшка, – иди в Данилов монастырь». На этом мой опыт выбора обители закончился. Так что сюда я, честно, не хотел, понимая, что монастырь столичный, что он со всех сторон окружен большим городом, огромным количеством людей, суетой… Кроме того, в те годы монастырь переживал свое становление, а при становлении всегда бывают какието неурядицы, искушения, проблемы. Данилов для меня тогда не являлся желанным местом, как, скажем, Соловки, Валаам, где красота природы, великие старцы… Но здесь был мой духовник, именно тот человек, к которому я хотел быть как можно ближе. Для меня, особенно в монашеской жизни, было важно быть близ духовника, руководствоваться его советами. Потому что я тогда уже, начитавшись книг, понимал, что в монашестве в очень многих мелочах может крыться совсем не то, что мы предполагаем. Все мы знаем из «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника и других книг, что, приходя в монастырь, человек встречает там совсем не то, чего ожидает. Это было написано еще в VII веке. То есть, так было всегда, начиная от египетского монашества и заканчивая современным монашеством. Этот путь весьма и весьма непростой и требует духовного руководства. И вот мой духовник сказал: «Приходи ко мне в Данилов монастырь», соответственно, я пришел и остался здесь. А теперь получается, что большую часть жизни, 31 год, я провел в Даниловом монастыре, и хочу сказать, что эти 30 лет были периодом моего становления, которое происходило вместе со становлением монастыря. В эти годы братия частично отсеялась, много людей ушло, пришло… Но сейчас сформировалось именно то братство, которое живет более или менее последовательной жизнью. Кто хотел уйти, ушел, кто хотел остаться, остался, и каждый несет свой монашеский крест. Для меня это радостно, потому что буквально на моих глазах монастырь стал не просто перекрестком духовных дорог, как это поначалу планировалось, когда здесь создавался духовный и административный центр Русской Православной Церкви, с небольшим количеством братии, которая его обслуживает. Благодаря наместнику монастыря, владыке Алексию, собралось братство, являющееся самой важной частью монастыря. Без нее монастырь просто не может существовать. Ведь братия – это молитва, богослужение и, конечно же, окормление огромного числа приходящих сюда людей: на исповедь, за советом и, особенно помолиться, потому что здесь находятся святыни. Прежде всего, сам князь Даниил, который этим местом руководит, и, конечно же, все наши угодники Божии – преподобноисповедник Георгий и другие святые. Люди сюда приходят, чтобы получить какуюто помощь. Приходят чаще всего со своими бедами, скорбями. Они пытаются получить помощь через нас, понимая, что главная задача монаха – это молитва и что, если монах помолится, то помощь придет скорее. Мы, конечно, стараемся их в этом не разочаровать. Очень многие люди просят нас о молитве за себя, за близких, за детей, просят помолиться о том, чтобы мы помогли им понести все их скорби и переживания.

Вы сразу получили послушание эконома?

Нет, конечно. Я пришел сюда и стал келейником владыки. Поначалу у меня даже было два послушания. Я достаточно неплохо умел водить машину, а владыке нужен был как раз такой келейник, который бы его возил. Потому что часто это были разъезды, где был необходим не только водитель, но и келейник, который помогал бы на богослужениях и просто был бы духовно близким для наместника человеком. Три года я был келейникомводителем. А потом, когда стал иеродиаконом, получил послушание эконома. В монастырь я пришел в 1994 году, а в 1998 году погиб наш эконом, отец Роман (Тамберг), и владыка назначил меня на должность эконома, вероятно, увидев за эти годы, что у меня получится нести такое послушание.

Батюшка, как без ущерба для духовной жизни иноку совместить хозяйственное послушание с молитвой? Ведь послушания, связанные с административной, хозяйственной или социальной деятельностью, отнимают много сил, сопряжены с непрерывным общением, после чего на молитву трудно бывает переключиться…

Давайте вспомним преподобного Силуана Афонского. К слову сказать, он был экономом обители и послушание у него было такое, что времени ни на что другое практически не оставалось. Но что мы знаем о нем? Разве можно сказать, что у него не было молитвы? У него была такая молитва, что удивлялся весь Афон. Многие думали, что он в прелести находится. Он был великим молитвенником, молился усердно и непрестанно, даже находясь в этом постоянно «гудящем улье», в бесконечной суете – ведь на Афоне тогда жили тысячи монахов и трудников, которыми надо было управлять.

Цель монаха – научиться молиться, быть рядом с Богом в любое время, в любом месте. Главное, чтобы монах оставался монахом внутри себя, в каждый момент своей жизни. Иначе в принципе монашеский путь невозможен. Можно ведь стоять на богослужении в храме с четками, а мыслями улететь неизвестно куда, земной шар три раза мыслями обогнуть. А можно, напротив, заниматься делами, бумагами, хозяйственным послушанием и чувствовать, что это время потрачено абсолютно не зря, что оно тоже дает тебе пищу для сердца и для души. То есть, если резюмировать, монашеская жизнь не должна прекращаться никогда – ни во время сна, ни во время любого послушания.

Постоянное присутствие Бога в нашей жизни, общение с Богом – в этом и заключается смысл молитвы. Иногда молиться можно даже без слов. Когда душа устремляется к Богу, то и слова не нужны. Для этого необязательно стоять на камне, пребывать в глухом лесу или в скиту за полярным кругом. Если мы обрели Бога, нашли Царствие Божие внутри себя, то никто и ничто его уже у нас не отнимет. Почему во все времена люди так жаждали увидеть святых? Почему, например, все стремились попасть к преподобному Амвросию Оптинскому, хотя он был человеком очень больным, часто даже с постели встать не мог?.. Потому, что внутри него было Царствие Божие, и все хотели хоть на мгновение прикоснуться к нему.

Нет смысла, приходя в монастырь, считать, сколько времени ты посвящаешь монашеской жизни и молитве, а сколько – хозяйственной или иной деятельности. Всё свое время монах должен посвящать Богу. Похорошему мы должны стремиться к такому состоянию, когда молитва сама движется внутри нас. Конечно, я от такого состояния далек – лишь читал о нем в книгах. Но эти книги писали люди, которые, как я понимаю, хорошо знали то, о чем пишут. Хотя и у меня был небольшой опыт, когда я начинал, засыпая, молиться и понимал, что уже сплю, а молитва сама собой продолжала звучать… Поэтому желание монаха быть везде и всегда с Богом достижимо: зная громадный опыт святых нашей Церкви, мы понимаем, что никакие послушания, никакая внешняя деятельность не мешает монаху обращаться ко Господу.

Отец Иннокентий, когда человек добросовестно исполняет послушание, видит добрые плоды своей деятельности, радуется им, не возникает ли опасности пристрастного отношения к послушанию?

Опасность есть всегда и везде, и не только в монашеской жизни. Если мы обратимся к Евангелию, то вспомним, что диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить(1 Пет. 5:8). Можно и к делу, которым занимаешься, сильно привязаться, можно и в сребролюбии погрязнуть… Сколько мы знаем таких примеров из патериков! Кстати, святых, которые были экономами, Церкви известно очень мало. Это послушание, которое связано для монаха с большим риском. Впрочем, любое дело сопряжено с опасностями для души.

И как же уберечься от опасности?

Здесь, как и во всем: если ты свою жизнь вверил в руки Бога, то Ему надо доверять каждый день и каждую секунду. Когда у меня, допустим, чтото получается, я чувствую огромную благодарность Богу. Без Его помощи не сделал бы ничего из того, что было сделано. Я это понимаю. Поэтому, начиная дело и имея полное доверие Господу, ты Его мысленно просишь о поддержке. Это и есть лучшая защита.

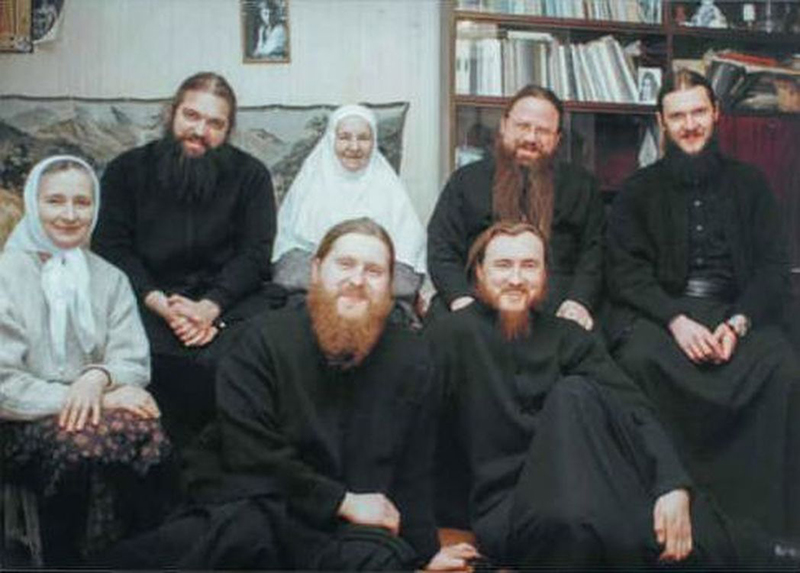

В верхнем ряду слева направо: Людмила Теплякова, схиигумен Димитрий (Меметов), схимонахиня Анна (Теплякова), архимандрит Алексий (Поликарпов), иеродиакон Иннокентий (Ольховой). В нижнем ряду: иеромонах Зосима (Давыдов), будущий епископ Якутский и Ленский,

игумен Вениамин (Веселов)

Что бы Вы посоветовали иноку, который унывает от того, что послушания вынуждают его к общению с миром, который он хотел оставить?

Как я уже говорил, к каждому человеку нужен индивидуальный подход. Можно вспомнить яркий пример святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его сильно одолевало уныние, когда он только начинал свой священнический путь. Он чувствовал, что Господь как будто его оставил. Как он сам пишет в своих дневниках, он бросался на пол перед иконами и со слезами молился: «Господи, если Ты меня оставил, я все равно Тебя никогда не оставлю». Но спустя небольшое время уныние навсегда покинуло святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Думаю, что каждый человек, находясь в монастыре, может испытывать чувство уныния или богооставленности. Причем переживать подобное монах может на любом послушании – составляя годовой отчет, убирая навоз в коровнике или перекладывая мешки с мукой. Эти состояния знакомы и тем, кто пребывает в скитах вдали от мира. У нас один брат, который, стремясь к уединенной жизни ради молитвы, отправился в безлюдное место гдето в Крыму, вскоре вынужден был вернуться. Он рассказывал, что его охватило там такое уныние, что он понял, что не в состоянии жить в одиночестве. Казалось бы, все складывалось так, как он хотел: тишина, лес, небо, солнце – живи, молись и радуйся. Но оказалось, что если мы не чувствуем присутствие Божией благодати, то уныние может побороть нас в любом месте и в любое время. И наоборот, если мы осознаем, что Господь всегда рядом с нами, если каждое мгновение своей жизни мы ощущаем близость Бога, то для уныния просто не остается места.

Каждому человеку нужен свой опыт. К одному этот опыт может прийти сразу и на всю жизнь, другому ради такого опыта придется много трудиться. Универсального рецепта, как именно трудиться, чтобы стать ближе к Богу, не существует. Были бы рецепты, мы бы издали книжку: «Рецепты. Как быстро стать рядом с Богом и никогда не унывать». Но нет такой книжки. Хотя сколько было святых за всю историю Церкви, и многие изложили свой опыт. Но чужой опыт, к сожалению, не всегда получается целиком применить. Комуто подходит одно, комуто другое, и каждый из нас все равно проходит свой путь сам, учась на своих ошибках и падениях. Но если мы готовы, упав, вставать и продолжать идти, приобретая опыт, то Господь всегда поможет нам и поддержит нас на нашем пути. И, мне кажется, это самое главное – учиться быть со Христом, чувствовать Его присутствие рядом с собой.

Исходя из своего опыта, как Вы думаете, может ли насельник монастыря отказаться от послушания, которое, как ему представляется, таит в себе опасность для спасения его души?

Послушание каждого монаха определяет настоятель монастыря. У нашего начальства есть ум, сердце, глаза, уши… Руководитель монашеской общины всегда смотрит, способен ли человек заниматься тем, что ему поручают. Заставлять делать то, что он не понимает, не знает и не хочет, – бессмысленно. Ведь то же самое дело можно поручить другому монаху, который умеет это делать и сделает хорошо. В нашей обители, например, старший звонарь иеродиакон Роман отвечает за проведение колокольных фестивалей, а также ведет занятия по колокольному звону. Ему это интересно, он всегда интересовался колоколами. Его талант и знания приносят пользу монастырю. Священноначалие любой обители всегда старается увидеть, к чему человек имеет расположение или способности. Бывает, конечно, когда просят когото взяться за дело, которое ему может быть не по нутру. Тогда говорят: «Брат, ну надо это сделать. Ты уж постарайся, пожалуйста, по мере своих сил».

Архимандрит Алексий (Поликарпов) и игумен Иннокентий (Ольховой)

И в этом случае отказаться он не может?

Все монахи дают обет послушания. Когда монаху дают послушание, даже если у него к этому душа не лежит, он отвечает: «Благословите!» – и делает. Ситуация, когда монах отказывается от послушания, – это уж какойто исключительный случай. Хотя всякое бывает, конечно… Мы же не роботы. Но, как правило, монах со смирением принимает волю своего начальства. А дальше уже начальство смотрит, получается у него выполнить порученное дело или нет. Если дело идет совсем плохо, тогда скажут: «Ладно, брат, спасибо, постарался, как мог, но все же поручим это комунибудь другому. А у тебя будет иное послушание».

Вам в свое время начальство поручило создавать агрокомплекс в селе Можары Рязанской области. Не было ли желания сказать: «Я не потяну»? Делото ведь более чем трудное…

Начнем с того, что отец наместник прекрасно знал, что я в этом ничего не смыслю. Но ведь и у него идея иметь монастырское хозяйство родилась не на пустом месте. И кому же надлежало заняться хозяйством, если не мне? По должности я – эконом обители. Если не я этим займусь, то кто? Поэтому я сказал: «Благословите!» С Божией помощью можно осилить любое трудное дело. Так и получилось.

Батюшка, а когда Вы занимаетесь агрокомплексом в Можарах, у Вас не возникает желания себя похвалить: «Какой я молодец»? Ведь хозяйство стало одним из передовых на Рязанщине.

Если честно, не возникает. Потому что, во‑первых, я вижу все недостатки и понимаю, что́можно сделать лучше. И, во‑вторых, если чтото складывается хорошо, себе я заслуг не приписываю. Потому что всё, действительно, делается с Божией помощью. Если мы в Можарах серьезных ошибок не наделали, дров не наломали, деньги не пустили на ветер, то, значит, делали и делаем всё по благословению Божию. Сейчас там сложился очень хороший коллектив, и, хотя я в курсе всех дел, знаю, что происходит, моего ежедневного руководства Можары сегодня уже не требуют. Это просто Божие дело.

Вы знаете, если человек идет по тому пути, по которому его Господь направляет, то у него всё получается. Я не помню, кто это сказал, возможно, Паисий Святогорец, но мысль такова: человек, ты делай сам только маленькие дела, а все большое предоставь Богу, у Него гораздо лучше получится, чем у тебя. Если мы это понимаем и принимаем, то у нас остается лишь радость и большая благодарность Господу. В одном из монастырей на Афоне Божия Матерь – на игуменском месте: Она Сама управляет обителью, и у Нее это получается гораздо лучше, чем могло бы получиться у любого человека.

Батюшка, а вообще в монастыре принято хвалить за то, что брат хорошо исполнил свое послушание?

Ну так, чтобы прямо хвалить, не особо принято. Можно сказать: «Ты молодец! Хорошо потрудился». У монахов принято спокойно относиться как к критике, так и к похвале. Мы не ждем похвалы, она нам особенно и не нужна. Просто делаем то, что нам положено. Как говорится в Евангелии, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17:10).

Многие полагают, что не только хозяйственные послушания, но также социальное и просветительское служения монастырей, или, другими словами, диаконическая деятельность, нередко оказывают неблагоприятное влияние на монашескую жизнь, отвлекая иноков от богообщения, вынуждают к взаимодействию с миром. Вашим послушанием в монастыре также является издательская деятельность. Насельник монастыря игумен Иона (Займовский) занимается помощью людям с алкогольной и наркотической зависимостями, игумен Петр (Мещеринов) известен в музыкальном мире тем, что сделал переводы кантат Баха на русский язык. В какой мере всё это имеет отношение к монашеству?

Что касается просветительской деятельности, она может иметь самые разнообразные формы. Ничего нового и необычного для монашества в занятиях просвещением нет. Монастыри на протяжении всей истории христианства занимались переводами Священного Писания, святоотеческих творений, переписыванием, а позднее изданием книг. Все это делалось ради просвещения народа Божия Светом Христовой Истины. И если монаху Господь дал в дар какието способности, то вполне можно их использовать, чтобы не получилось как в евангельской притче: получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего (Мф. 25:18).

Вы упомянули игумена Иону (Займовского). Действительно его деятельность связана с помощью алкоголикам, наркоманам и их родственникам. Более 25 лет он помогает людям, страдающим от того или иного рода зависимости. Для нас очевидно, что Господь неслучайно направил его по этому пути. Благодаря трудам игумена Ионы многие люди, которые пили «не просыхая», оставили свое пристрастие, вернулись в семьи, стали полноценными членами общества, любящими родителями, мужьями, женами… Разве это не чудо?! Конечно, монах может молиться в своей келье за всех алкоголиков, но Господь дает отцу Ионе талант, который он приумножает, занимаясь не вполне, казалось бы, монашеским делом – помогает людям выбираться из страшной беды. Разве польза от такого рода деятельности не очевидна?

Что касается игумена Петра (Мещеринова), то его пример тоже является показательным. Отец Петр перевел на русский язык все кантаты Иоганна Себастьяна Баха. В нашей стране эти переводы были сделаны впервые. За свой труд насельник Данилова монастыря заслужил признание всего мирового музыкального сообщества. Монашеская ли это деятельность? Возможно, не совсем монашеская, но точно – духовная. Игумен Петр перевел на доступный для нашего с вами понимания язык произведения величайшего композитора. Посредством своих кантат Бах стремился передать чувства, которые овладевали им при чтении Евангелия. У Баха есть кантаты на Пасху, на Рождество, на Крещение. Он написал кантаты к каждому воскресному дню! И отец Петр открыл их смысл для нас с вами. Я считаю, это достойно уважения.

Отец Иннокентий, еще один вид деятельности, которым Вы занимаетесь, – это поисковый дайвинг. Участвуя в подводных экспедициях «Поклон кораблям Великой Победы», погружаетесь под воду на большую глубину, чтобы найти погибшие корабли и подводные лодки. Это точно может показаться совсем далеким от монашества, разве нет?

Пожалуй, что так. В этом проекте я, как инструктор по дайвингу, решил поучаствовать, понимая, что хочу и могу быть полезным в хорошем, нужном и благородном деле. Участники экспедиций ищут корабли – подводные лодки, буксиры, тральщики, – которые затонули в годы Великой Отечественной войны и которые до них никто не искал. На этих кораблях погибли наши воины – моряки, матросы, командиры, – они отдали свои жизни за Родину. Подобрался очень хороший коллектив дайверов, которые ныряют, находят на дне эти корабли, а после ищут родственников тех моряков, кто остался на дне. На суше многие занимаются поиском погибших солдат, а вот на море этим никто почти не занимался.

Почему?

Потому что это очень трудоемкое дело. Ходить со щупом по земле не так уж сложно, а вот нырять на большую глубину и работать там, вести видеосъемку очень и очень непросто. Когда я познакомился с командой дайверов Константина Богданова, я както сразу понял, что тоже могу им помогать в этом нелегком деле. Сначала я как священник служил панихиды по погибшим морякам, потом стал вместе с ними нырять и вести видеосъемку, то есть взял на себя часть водолазных подводных обязанностей.

«Монастырский вестник». 2025. №2 (63)

К Данилову монастырю прямого отношения эта деятельность не имеет, но имеет отношение к нашей Родине, является деятельным проявлением моих патриотических чувств. Я безмерно благодарен нашим воинам, солдатам и морякам, погибшим за нашу страну и оставшимся лежать на дне. И я хочу, чтобы не только их имена не были забыты, но и чтобы место их упокоения было обнаружено и чтобы их потомки знали, где оно находится, и могли через нас както к этим могилам прикоснуться.

Благодарим, батюшка, за содержательную беседу. И последний вопрос: в чем, как Вы думаете, главная особенность русского монашества? Владыка Алексий, отвечая на этот вопрос, назвал нашей отличительной особенностью любовь к Отечеству.

Монашеская среда очень разнообразна. Есть действительно монахи, настроенные патриотично, как, например, Пересвет и Ослябя, готовые душу положить за Отечество свое. Кстати сказать, Пересвет и Ослябя были схимниками и надеялись совершенно иначе окончить свои земные дни. Уж точно не в битве с врагом. Но так распорядился Господь. Свое благословение дал им преподобный Сергий Радонежский, игумен земли Русской: «Вот вам, дети мои, оружие нетленное, да будет оно вам вместо щитов и шлемов бранных. Мужайтесь, яко доблии воины Христовы!»…

Одной из особенностей русского монашества действительно можно считать любовь к Родине, хотя сказать за всех монахов мне трудно. Еще я, наверное, добавил бы – более теплые отношения внутри наших монашеских общин.

Беседовали Екатерина Орлова,

Петр Селинов

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕВАЕТ!