Освободители пришли

Священник Николай Толстиков

Беспокойная душа

В летнюю пору его можно было зачастую встретить на бережку нашей речушки Содимы. Высокий, щедрая седина запуталась в волосах. Для своих более чем преклонных лет еще боек на ногу. И удочки на плече неизменно.

– Как здоровьишко, Михаил Иванович? – поинтересуется, приветливо здороваясь со старым школьным учителем Киселевым, иной бывший его ученик.

– Спасибо, беспокойства не испытываю! – бодро ответит Михаил Иванович и прибавит шагу, направляясь к любимым местам рыбалки.

Здесь, оставшись наедине с собой да с неширокой полосой речной глади с замершим на ней огоньком-поплавком, думает Киселев свои неторопливые стариковские думы.

Неправда, есть оно, беспокойство-то… Не столько о собственном здоровье – всякое довелось вынести на долгом веку, не привыкать, а больше – о том, как живут-здравствуют малые речки. И не только они. Природа. И нет покоя Михаилу Ивановичу, когда видит он, как из-за чьего-то головотяпства хлещет в прозрачную речную воду мазутный, в радужных блестках, ручей, от нерадивого хозяйствования гибнет лес.

В инстанции различного ранга, в местные газеты идут тогда тревожные письма Киселева. И радуется он, когда замечает, что что-то, пусть и в малом, сдвинулось с места. Больше всего огорчают его казенно-равнодушные отписки чиновников.

– Откуда берется бездушие у людей? – сокрушается Михаил Иванович. – Ведь речь-то идет о своей «малой родине», красоте ее, благополучии. Не с нее ли для каждого из нас любовь к большой, великой Родине начинается? И не только любовь, но и верность. Мое поколение ее доказало сполна. Выпало на долю…

«Отомсти, друг!»

Над белым безмолвием Сталинградской степи раскинул незримый, но жесткий и скрипучий полог мороз. Здесь, с краю «кольца», в котором были зажаты гитлеровцы, у станции Суровикино было пока тихо, лишь со стороны города доносились отдаленные, похожие на отголоски грома, раскаты.

Скрытно подошел к окраине Суровикино, занятого врагом, штурмовой отряд капитана Воронова. Задача одна – еще плотнее сжать кольцо.

– Рядовые Киселев и Карнаухов! Пойдете впереди дозорными! – командир посылал бойцов постарше, поосмотрительней. Может, и знал, что они друзья. Не должны подвести.

И впрямь сошлись близко два Михаила еще с формирования в запасном полку. Земляки, и перед войной оба педучилище заканчивали. Вместе хлебали солдатские щи из одного котелка, делились самокруткой из махорки. И вот вместе попали сюда, под Сталинград, в матушку-пехоту.

Хотя в дозоре много не наговоришь, они вполголоса вспоминали о родных краях, где остались семьи, любимая мирная работа. Голоса чуть подрагивали от волнения: впереди – первый бой.

Чуть рассвело – и над нашими позициями разнеслось: «В атаку!».

Но дружная атакующая лавина залегла под плотным пулеметным огнем. Фашисты, надеясь на помощь извне, оборонялись отчаянно. Головы не поднять.

На исходе были уже третьи сутки, а взять станцию не удавалось. Между подразделениями пропала связь, гремела перестрелка с обеих сторон.

Распластанной в снегу, защищенной лишь сугробами, пехоте пасть бы духом, но не тут-то было!

– Погодите ужо! – со злостью стискивал зубы Киселев, чувствуя, как немеют прихваченные морозом пальцы рук и ног. Солдат еще плотнее прижимал к плечу приклад винтовки, упрямо пытаясь разглядеть цель сквозь облепленные инеем ресницы.

Наши танки неожиданно вынырнули из метели, пошли на станцию стальным клином. Поднялись в атаку и пехотинцы.

Среди грохота взрывов, заполошной пальбы, криков и стонов Киселев потерял из виду Карнаухова. И, когда на станции все было кончено, ходил по развалинам, искал его. Не скоро наткнулся Михаил на запорошенную снегом землянку. Здесь и нашел друга с наскоро перевязанной бинтом тяжелой раной. Прикрытые веки глаз раненого затрепетали, он с трудом узнал Михаила.

– Друг, прощай… Отомсти за меня, – это были последние слова Карнаухова.

Киселев, ощутив соленую горечь во рту, молча стянул с головы ушанку. Он долго стоял с непокрытой головой и даже внимание не сразу обратил на то, что в этом бою вражеские пули пробили ему «сидор» за спиной и полу шинели.

Впервые так близко подходила смерть к Киселеву. Да и потом, на огненном пути к Берлину, ходила на расстоянии в волосок. Но ни осколок, ни пуля не коснулись солдата. А бывало всякое. Что это? Везение?

– Может быть, – говорит, невесело усмехаясь, Михаил Иванович. – Всем бы так везло… А наказ друга я выполнил.

В разведке

От стен Сталинграда наши солдаты пошли с тяжелыми боями по изнуренной войной, многострадальной земле Украины.

Под городом Шахты на Дону довелось воевать Киселеву в разведроте. Первое задание и сразу – ответственное.

– Форсировав Дон, наши натолкнулись на сильное сопротивление противника, – вспоминает Михаил Иванович. – Плацдарм был смят, но сбросить в реку наших ребят врагу все же не удалось. Разбитые на небольшие группки, они организовали островки круговой обороны, поджидая подмоги. Но беда – оборвалась всякая с ними связь…

Ночь осенняя, темнеет рано. А в прибрежном лесу вообще тьма. Подзатихла и перестрелка. И вот вдвоем с лейтенантом Лебедевым, хорошо понимавшим немецкий язык, Киселев добрался по еще неокрепшему льду до другого берега. Затаились в овражке, осмотрелись. В лесной чаще подрагивало светлое пятно.

– Может, наши? – прошептал лейтенант. – Подойдем?

Но едва подобрались ближе, Лебедев насторожился, нажал ладонью на плечо Михаила.

– Немцы?

У костерка сидели человек десять.

– Отползти потихоньку да дальше идти. Наши где-то рядом должны быть, – прошептал лейтенант. – Стоит ли связываться?

– Не они на нашей земле хозяева, а мы! – ответил Киселев. – Грех таких незваных «гостеньков» не приветить хорошо.

Два «ППШ» рассыпали звонкие трескучие очереди враз. У костра поднялась суматоха.

– Пусть палят в божий свет, как в копеечку! – довольный, хмыкнул Киселев. – Тем паче, кому-то и добротно перепало.

И тихо добавил:

– Это за тебя, друг…

Следующая встреча в темном лесу чуть не закончилась плачевно.

– Стой! – раздался из тьмы срывающийся юношеский голос, и в кустах рядом с обрадованными Киселевым и лейтенантом звонко взорвалась «лимонка».

– Да свои мы! Свои!

Так, перед началом наступления, связь была восстановлена вовремя.

Листовка

Много еще рек и речушек пришлось «переходить» Киселеву.

– На реке Миус фашисты закрепились основательно, – продолжает свой рассказ Михаил Иванович. – Видать, думали наши войска остановить. Вот ведь какого дурака выкидывали: стали листовки с самолетов сбрасывать: «Рус, ты проиграл войну!» Дескать, тут нас не возьмешь. Даже, как в начале войны, надумали прежнюю моду заиметь: на самолетах за нашими одиночками-солдатами гоняться.

Речная вода мутной была тогда от крови. И едва пошел Киселев по берегу поискать родниковый «ключ» – откуда ни возьмись! – «мессер»! Над самой головой солдата пронеслись огненные струи.

– Где же наши самолеты? – с досадой подумал Киселев, втискиваясь в первую же попавшуюся ложбинку. – Долго ли вот еще так землю целовать будем?

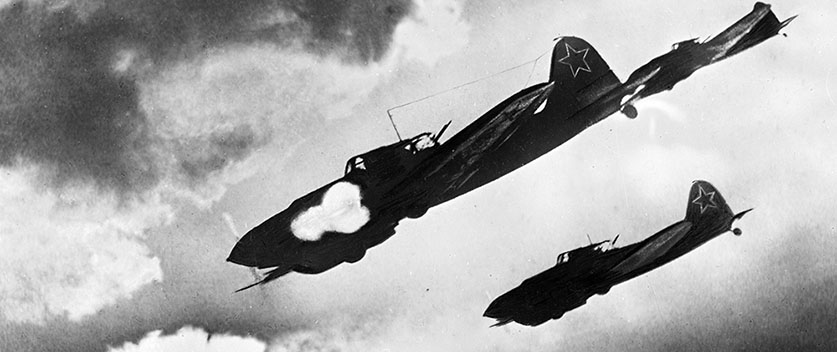

Вдруг завывание вражеского мотора совершенно потерялось на фоне сплошного самолетного гула. Киселев приподнялся с земли и увидел в небе наших штурмовиков, угрожающе деловито заходящих на ощетинившийся дымками выстрелов берег, занятый фашистами. Киселевский «крестник» ускользнул прочь трусливой тенью.

– Вот это другое дело! – торопливо отряхнулся Михаил и поспешил к своему взводу. На ходу повертел в руках порожнюю фляжку.

– А-а, ладно! На том берегу наберу!

Едва отошли «ИЛы», двинулись на вражеские укрепления переправившиеся по броду танки, подоспела пехота.

К исходу дня объявленные немцами неприступными высоты были взяты. Уже после штурма заметил Михаил втоптанный в грязь обрывок фашистской листовки, сброшенной утром.

– Ну что? – усмехнулся он. – Остановили, сдаться заставили? Теперь уж нашего солдата не остановишь!

Освободители пришли

«Полуторка» уже почти подъехала к околице какой-то деревушки, когда солдаты, как горох, высыпали из кузова. Сверху, оттуда, где только что разгорелся скоротечный воздушный бой, планировал к земле немецкий истребитель.

Солдаты залегли было в придорожной канаве и увидели, что фриц …садится на поле.

Летчик, наверное, не успел и глазом моргнуть, как был окружен со всех сторон нашими пехотинцами. Не дожидаясь, что будет дальше, шустро выскочил из кабины и задрал руки вверх.

– Гитлер капут! – побледневшим лицом он поворачивался то к одному солдату, то к другому.

Пока обыскивали пленного, шофер полуторки, деревенский паренек, из любопытства забрался в кабину «мессера». Повернул там что-то – и мотор вдруг заработал. Самолет пробежал остаток поля и уткнулся в деревья на окрайке, содрогаясь своим хищным телом.

Шофер сиганул из-за штурвала и, растерянно побегав возле самолета, ухватился за его хвост.

– Помогите же!

Но ответом был дружный смех.

– Крепче держи! – кричал весело Киселев. – А то улетит!

– А ну вас! – отмахнулся шофер и изо всей силы треснул кулаком по свастике, намалеванной на хвосте «мессера». – Теперь-то уж не улетят и не скроются! Из-под земли достанем! – И расплылся в крестьянской простодушной улыбке.

… Остались позади отныне свободные Украина, Литва, взят был штурмом Кенигсберг. Шагал Киселев с боевыми друзьями по германской земле. Труден был путь сюда, большой кровью наших солдат омыт. И тем стремительнее развернулось наступление наших войск.

– Занимая сходу немецкие селения, мы в домах заставали столы с неостывшей еще едой – так расторопно драпали хозяева, – вспоминает те дни Михаил Иванович. – Но фашисты, неизвестно на что надеясь, все еще крепко сопротивлялись. И горше были наши потери перед долгожданной Победой. Не один день вела наша дивизия, да и соседние тоже, тяжелый бой с вражеской группировкой войск неподалеку от Берлина. Немцы пытались прорваться. И когда их, окруженных, стала основательно «подкуривать» наша авиация, а мы, на земле, еще теснее сжали «тиски», они сдались. Их гнали мимо нас колонной под конвоем, я подошел поближе, чтоб заглянуть им в глаза. Один из них, боясь встретиться взглядом, сказал на ломаном русском:

– Нас обманул фюрер…

Подъехала полевая кухня, солдаты радостно облепили ее. Киселев не сразу заметил вышедшую из полуразрушенного дома молодую немку. К ней жались пятеро детей десяти-двенадцати лет. В глазах ребятишек был испуг, но его все больше перебарывал голод.

Михаил молча протянул свой котелок. Сделали это и другие. Нет, не нес зла воин-освободитель, как бы кровавая война не ожесточила его сердце!

От Берлина дивизия, в которой воевал Киселев, повернула в Чехословакию. Здесь весенним победным днем и завершился боевой путь простого русского солдата…

Демобилизовавшись из армии, Михаил Иванович вновь приступил к основному делу своей жизни – работе учителя. Преподавал в сельских школах, последние годы – в Кадникове. Приглянулся ему городок с тихими, в щедрой зелени, улочками, добрыми и приветливыми людьми.

Бывало, прикрепив к пиджаку ратные и трудовые награды, среди которых поблескивают медали «За отвагу», «За боевые заслуги», « За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», шел Киселев, слегка волнуясь, на встречу с молодежью. Есть о чем вспомнить ветерану.

– Пусть все знают, какой дорогой ценой достался нам мир, – неизменно добавлял к рассказам о войне Михаил Иванович. – Знают, и все силы свои приложат, чтобы его сберечь…

Теперь уже не соберутся старые солдаты Шаров и Киселев за скромной трапезой в садике с набирающими первоцвет черемухами, чтобы выпить боевые «сто грамм» за Победу, помянуть павших на полях сражений товарищей. Неумолимо течет время, и их уже нет с нами. Но о них в нашем городке помнят. И это самая большая награда – память людская.

Вологодская область, город Кадников