Демоны подсознания и образ Божий в космосе человеческой души

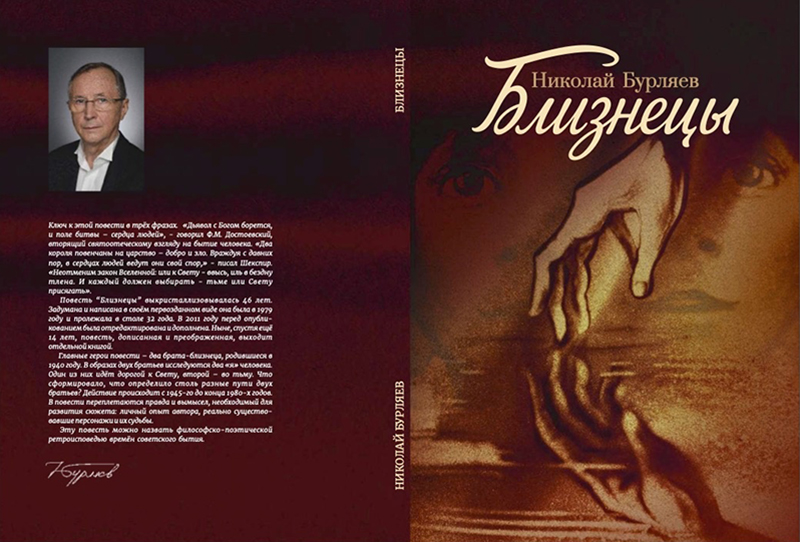

О повести Николая Бурляева «Близнецы»

Есть книги, страницы которых заставляют возвращаться к их внимательному и вдумчивому прочтению вновь и вновь, открывая новые смыслы. Вот и книга Николая Бурляева, которую известный актер и кинорежиссер писал более 40 лет, относится к такого рода литературе. Не зря известный литературный критик Сергей Арутюнов рекомендовал это произведение к изучению в школе как современную классику.

Мне в качестве рецензента повести «Близнецы» посчастливилось дважды присутствовать на презентации книги – 31 июля в ТАСС и 3 августа в Театре Никиты Михалкова, где состоялся и предварительный показ нового документального фильма Николая Бурляева «Никита».

Главная тема повести «Близнецы» – доказательство существования бессмертной души человеческой, исследование законов ее развития.

Главная идея этой психологической новеллы: образ Божий в человеке сильнее демонов подсознания, и как бы низко ни пал человек, как бы ни деградировала его личность, свет, который живет в сокровенных глубинах его сознания, должен победить тьму.

…Когда древнегреческого философа Сократа ученики спросили: «В чем суть философии?», великий мыслитель дал им неожиданный краткий ответ: «Суть философии в размышлении о смерти».

Потому что именно смерть является мерой человеческой жизни, неподкупным судией его поступков и мыслей. Именно смерть как окончание физической жизни ставит перед человеческой мыслью главные вопросы бытия, возникающие на границе эмпирического опыта и веры – опыта религиозного, которым обладают как титаны духа, так и обычные люди, наши близкие и родные.

Именно с этой главной точки в системе координат человеческой жизни и начинается повесть Николая Бурляева «Близнецы». Главному герою неожиданно ставят диагноз-приговор… Неизлечимая болезнь прерывает обычный ход его жизни и заставляет оглянуться на пройденный путь.

Разве это не типичный случай, какие сплошь и рядом встречаются в нашей жизни? Уверен, что каждый может вспомнить аналогичные истории из своего личного опыта – с родными, друзьями, коллегами… Поэтому и всё следующее повествование воспринимается особенно остро, как нечто знакомое и пережитое.

Уже в постановке темы «Близнецов» прослеживается главная проблематика книги, а именно: природа и свобода воли, генетическая предрасположенность человека и его воспитание, социальная среда и воздействие культуры на личность. И необходимо подчеркнуть, что главный вопрос в отношении биологических близнецов не разрешен в современной науке и культуре и до сего дня, являясь вызовом лучшим умам человечества: почему и как из идентичного генетического материала формируются совершенно разные по культурным качествам индивиды? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, однако многие ученые-эмпирики до сих пор боятся себе в этом признаться: главное в человеке – это не тело, не его генетические возможности, а душа, которая развивается и формируется совершенно по другим законам.

Вот поэтому само название книги Бурляева является в некотором роде метафорой, символом антропологических воззрений автора, что ярко подчеркивают иллюстрации к повести: зеркальное отражение в воде – как встреча двух миров: реального и иллюзорного… Но какой из этих миров истинный – не так просто разобраться с первого взгляда. Особенно, если каждый из миров живет своей собственной жизнью.

Итак, главный герой перед лицом неминуемой смерти начинает вспоминать прожитую жизнь… Иногда он проваливается в сон от усталости, поэтому картины из прошлого порой чудно перемешиваются с дремотными наваждениями. И тогда вся прожитая жизнь представляется ему как один длинный сон… (Реминисценция к любимой теме барочной литературы XVII века: жизнь – сон; наиболее известна пьеса испанского драматурга Педро Кальдерона с одноименным названием.)

В картинах памяти главного героя его постоянно сопровождает или даже преследует брат-близнец, как его тень, как его второе «Я». Невольно возникают ассоциации с романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Усиливает этот эффект художественный прием: в повести не называются имена ни главного героя, ни его брата-близнеца, что дает основания воспринимать все эти фантасмагории угасающего сознания как разные фантомы одной и той же личности.

По художественным особенностям перед нами один из примеров классического жанра «исповеди», известного заинтересованному читателю, прежде всего, по сочинению блаженного Августина. Однако развитие сюжетной линии, глубина психологического исследования внутреннего мира персонажей повести позволяет указать сходство природы воспоминаний главного героя с «Дневником невротической личности» Карен Хорни и другими текстами представителей психоанализа. К слову, многие исследователи указывали на методологическое сходство приемов и техник психоанализа с таинством исповеди в святоотеческой традиции

История жизни главного героя повести, несмотря на свою неординарность, все же типична, как это ни странно, для психологов и журналистов начала 90-х годов, когда эта тема была особенно популярна: ребенок-вундеркинд, с уникальными творческими способностями… Почему из таких незаурядных детей так редко вырастают настоящие мастера своего дела, а тем более – гении? Анализ Николая Бурляева дает ответ на эту проблему современной педагогики и психологии. Если сказать кратко, то лучшее объяснение мы находим у выдающегося проповедника нашего времени отца Дмитрия Смирнова: «Гордость делает человека дураком». То есть чрезмерная похвала, превозношение своими способностями и завышенный уровень ожиданий в конечном итоге приводят к неминуемой деградации личности. И вот этот процесс сначала нравственной, а потом интеллектуальной и физическоой деградации главного героя, которого все в детстве превозносили как новоявленного гения, и анализирует в своей повести Николай Бурляев.

А вот окончание этой грустной, даже трагической истории. Главный герой повести, который всю свою жизнь ненавидел своего позитивного и правильного брата-близнеца, овеянный духом тех светлых личностей, которые встречались на его жизненном пути, вдруг неожиданно шепчет про себя слова кратенькой молитвы, которую он услышал то ли от своей верующей бабушки, то ли от профессора-хирурга с большим любящим сердцем – дяди Бори, то ли от своей матери Марии, которая, пережив опыт клинической смерти, поражала всех окружающих прозорливостью. И эта краткая молитва – как высшая мудрость, неожиданно в конце жизни обретенная главным героем повести, является вершиной умного делания всех аскетов и подвижников:

«Господи, помилуй мя, грешного…»

Стоп-кадр! Чтобы стяжать эту молитву, многие аскеты проводили свою жизнь во всевозможных подвигах и лишениях… И оказывается, что она, выражающая предельное сокрушение и смирение сердца человеческого, что ценнее всего в глазах Божиих, – вдруг ставит знак равенства между жизнью горького пропойцы-блудника и строгого подвижника…

Поэтому и оживает лик Богородицы на простой бумажной иконе, которую подарила умирающему медсестра, и протягивает Царица Небесная руку Божественной помощи… Что дальше? Жизнь вечная в Царствии Небесном, где все кающиеся грешники упокоиваются вместе со святыми? Или чудо личного Преображения и новые, уже светлые страницы жизни главного героя?

Как у разбойника Опты, который испив до дна чашу падения человеческого, нашел в себе силы и мужество покаяться в своей прошлой жизни и основал знаменитую Оптину пустынь – духовный центр Русского мира…

Владимир Карагодин

Краткая справка: Владимир Карагодин – историк, писатель, поэт. Лауреат премии «Золотое перо Руси» за серию книг о святынях Православия и подвижниках благочестия, а также литературно-исторической премии Союза писателей России «Росс Непобедимый» за книгу о Донецком старце схиархимандрите Зосиме «Пророк Непокорённого Донбасса».

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕВАЕТ!