Русские «псалмисты»

Мария Мономенова

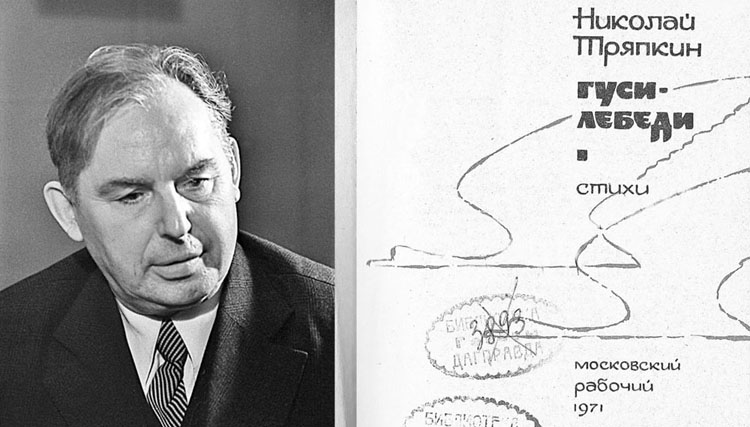

Размышления по случаю столетия поэта Н.И. Тряпкина

Намоленные иконы, намоленные храмы, имеющие особую власть сакральные пространства и предметы – сокровища таинственного духовного мира. Словно желая объять необъятное, к ним мы стремимся припасть душой, спешим прикоснуться к чему-то незыблемому, неизменному, к тому, что сквозь века, и словно уже сейчас – чаемая чутким сердцем вечность. И отвечают иконы, и оживают стены молитвами наших предков, сто-двести-триста лет назад просивших о рае и также страдавших о бренном, как мы, нынешние. Но есть еще и другие храмы, иные иконы, сокрытые и нетленные, те, о которых апостол говорил: «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). Намоленные иконы, намоленные храмы человеческих душ! Что это? Да, есть и таковые: из года в год, из поколения в поколение сотни душ как одна единая душа, неизбежно разные, но связанные вековечной одухотворенной традицией и стоящие на едином незыблемом фундаменте истинной Христовой православной веры. Возможно ли сказать, что намоленному храму русской духовной поэзии, этому великому сонму русских псалмопевцев и законных сынов колена Давидова, ни много ни мало, но тысяча лет?

* * *

Первой из сохранившихся и дошедших до нас русских молитв считается молитва великого архонта всея земли Русской Владимира Мономаха, хорошо известная каждому православному человеку:

|

О Воспетая Матерь, |

К родоначальникам русской молитвенной поэзии можно также отнести не менее славные имена преподобного Нестора-летописца, преподобного Феодосия Печерского, святителя Кирилла, епископа Туровского, преподобного Максима Грека, Ивана Грозного. Совсем неудивительно, что не первые рифмы, но именно первые молитвы стали истоком русской поэзии. «Стихи – это молитвы», – писал в своем дневнике в 1902 году Александр Блок. Да и само слово «стихи» по своей этимологии восходит к привычной для всех православных «стихире», церковному гимнографическому тексту, обозначающему вид тропаря, который пели на стих того или иного псалма: «воззвахи», «стиховны», «хвалитны», «блаженны» и другие. Во время богослужения стихиры не только пелись, но и читались с соблюдением определенной ритмики, обозначенной в текстах специальными ударениями. Именно музыкально-ритмическая организация и является главным признаком поэзии, рифма в стихотворном тексте указывает лишь на более позднее происхождение произведения, древними поэтами рифма воспринималась бы как некий «новодел», такой же, каким еще ранее частушки представлялись по отношению к былинам.

Но когда же на Руси появились первые стихи? Был ли это XVII век с его замечательными виршевиками времен царя Алексея Михайловича или же это всё-таки XI век? Откуда пришла на Русь поэзия – с Запада через Симеона Полоцкого или же от византийских златоустов с православного Востока? На более древнее происхождение жанра нам указывают былины, повествующие о русском герое Василии Буслаеве, в которых говорится о том, что юноша учился читать и писать с помощью Псалтири Давидовой. Такова была школа поэзии, которой обучались смолоду не только новгородские богатыри, но, по-видимому, и вся православная Русь. В эпосе, посвященном Василию Буслаеву, особенно сильны христианские мотивы и тема покаяния.

|

Михаил Васильевич Ломоносов |

Вглядываясь в глубь веков и прозревая этапы развития жанра русской духовной поэзии, можно выстроить очевидную цепь преемственности: духовным одам Михаила Васильевича Ломоносова и Василия Кирилловича Тредиаковского предшествовали псалмы митрополитов Димитрия Ростовского и Феофана Прокоповича, которые, в свою очередь, основывались на «Псалтыри рифмованной» Симеона Полоцкого, последователя виршевиков времен царя Алексея Михайловича, наследников традиции молитвотворчества Владимира Мономаха, митрополита Илариона и Ивана Грозного, черпавших, в свою очередь, вдохновение в былинах и сказаниях древней Руси.

Основанная на традиции церковного молитвенного творчества, русская поэзия, целиком и полностью пронизанная проникающими в глубь веков духовными скрепами, представляет собой единое неделимое целое. Примеров подобных связей очень много. Знаменитое пушкинское предсмертное стихотворение «Отцы пустынники» написано на основе покаянной молитвы Ефрема Сирина. Известно множество поэтических переложений молитвы «Отче наш»: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Я.В. Полонского, В.К. Кюхельбекера, А.П. Сумарокова. Шедевр русского романса «Вечерний звон» Ивана Козлова на музыку Александра Алябьева восходит к молитве инока, одного из основателей Иверского монастыря Х века преподобного Евфимия Святогорца. Стихов русских поэтов, ставших молитвами-гимнами, молитвами-романсами, молитвами-песнями, еще больше: «Коль славен» Хераскова – Бортнянского, «Боже, Царя храни!..» Жуковского – Львова, «Под громом бури в час урочный...» Губера – Варламова, «Я затеплю свечу воску ярова...» Кольцова – Булахова, «В минуту жизни трудную...» Лермонтова – Гурилева – Глинки, «Хранитель-крест» Ростопчиной – Шашиной, «Молю Святое Провиденье» Языкова – Алябьева, «Молю Тебя, Создатель мой...» Жадовской – Даргомыжского, «Был у Христа-Младенца сад» Плещеева – Чайковского, «Горними тихо летела душа небесами...» А. Толстого – Мусоргского, «Господи Боже, склони свои взоры» Бальмонта – Гречанинова, «"Христос воскрес!" – поют во храме» Мережковского – Рахманинова и многие другие.

Сегодня с Божией помощью русская духовная поэзия открывается перед нами без идеологических купюр и во всей полноте. Словно драгоценные золотые жилы в недрах русской боголюбивой словесности предстают нашему взору молитвы поэтов русского Просвещения, пушкинской эпохи, Серебряного века и нашего времени, причем последние являют собой не меньшее «открытие», чем древнейшие молитвы Владимира Мономаха, поскольку по национальной традиции складывались чудом и вопреки объективной реальности. Как известно, в России всё происходит наособицу – посмотрим на пронизанный безбожным вольтерьянством век русского Просвещения: несмотря ни на что, все его выдающиеся поэты от Тредиаковского и Ломоносова до Сумарокова и Державина были не только одописцами, но и «псалмистами». Религиозность поэтов русского Просвещения до сих пор ставит в тупик многих литературоведов и историков, поскольку с рациональной точки зрения это явление необъяснимо.

По последним подсчетам свыше четырехсот пятидесяти имен вошло в недавно изданную антологию русской духовной поэзии. Всё шире открывается сегодня и круг «забытых» поэтов, наследников традиции Церкви, среди которых духовник трех императоров – Николая I, Александра II, Александра III – протопресвитер Василий Бажанов, преподаватель Нежинского лицея и учитель Гоголя Иван Кулжинский, игумен Антоний (Бочков), архимандрит Пимен (Благово), Андрей Муравьев, Владимир Соколовский, Авдотья Глинка, Святогорец, Елизавета Шахова… Даже прославленные ныне в большинстве своем почти неизвестны как религиозные поэты – таковыми были Федор Глинка, Петр Вяземский, Иван Козлов, Степан Шевырев, Николай Языков, Евдокия Ростопчина, Юлия Жадовская, Федор Тютчев, Алексей Толстой, Иван Бунин, Аделаида Герцык, причисленная к лику святых мать Мария (Кузьмина-Караваева). Мало кому известно, что в ноябре-декабре 1917 года Илья Эренбург создал блестящий цикл стихов с названием «Молитва о России». Мы с восторгом открываем для себя целый пласт молитв выдающихся поэтов Серебряного века и Русского зарубежья – это именно та самая глубинная русская поэзия, которой в начале XX века суждено было возродиться буквально из пепла, чтобы стать одним из наиболее ярких поэтических явлений русской литературы и породить религиозную поэзию XX века, которая оказалась освящена именами святых: священномучеников Илии (Громогласова) и Владимира (Лозина-Лозинского); прошедшие через все круги гулаговского ада поэты Лев Карсавин, Даниил Андреев, Александр Солодовников, Александр Тришатов, Наталья Ануфриева, Николай Стефанович, Виктор Василенко, не опубликовавшие при жизни ни единой строки своих молитвенных стихов, сегодня оказались доступны каждому.

Взирая на открывающийся с высоты исторического Олимпа путь русской поэзии, можно с уверенностью сказать, что молитва проходит через все «болевые точки» отечественной многоскорбной истории и что великая русская культура никогда не утрачивала данного ей Богом дара вестничества во время даже самых тяжких испытаний, которые настигли ее в начале ушедшего тысячелетия. Одним из самых поразительных явлений духовной литературы этого периода стало имя Николая Ивановича Тряпкина, «древнерусского» поэта земли Советской.

* * *

Родившись в 1918 году, Николай Тряпкин любил повторять, что он ровесник советской власти. Однако в самые жесткие сталинские и хрущевские годы Тряпкин писал стихи о Боге, иконах… и ведь их печатали! С самого начала своего творчества юный безусый поэт своим певучим словом боролся не за власть Советов, не за родимый, оставленный под немцами дом, а за национальный прамир Святой Руси. Это была не поэзия всегда востребованных и любимых властью Долматовского или Симонова, но какой-то другой параллельный мир русского слова, который самовластно существовал от праотцев и не прерывался ни на миг, – именно к нему, к этому таинственному, пахнущему ладаном и смирной пространству, неудержимо потянулась душа молодого поэта. Промыслом Божиим, каким-то совершенно невероятным образом нашему «ровеснику советской власти» было суждено выпасть из всех возможных исторических контекстов и стать певцом пророческой надвременной Руси.

Поэтический стиль Тряпкина можно отнести к творчеству древних сказителей, авторов песен и былин, которые существовали на Руси точно сами собой, являя саму глубинно-народную нашу суть. Нельзя считать, что Тряпкин «вышел из фольклора», нет, он именно сам являл его собой: «…Я и сам себе фольклор», – писал поэт, всем своим творчеством подчеркивая свою особую «народноукорененность» и «заповедную естественность». Ценители поэтического слова говорят о Тряпкине как о самородке, продолжателе уникального самоцветного направления в русской поэзии так называемого «русского возрождения», или «неокрестьянства». «Поэт владеет своим материалом таинственно, не прилагая видимых усилий, как Емеля из сказки, у которого и печь сама ходит, и топор сам рубит. Но это уже не быт, а национальная стихия», – писал о нем другой великий поэт и наш современник Юрий Кузнецов. Начав с древнерусской стилистики, увлекшей юную восприимчивую душу в царство русского мира, Тряпкин неизбежно по проложенным нашими предками узким стезям ворвался в безбрежные пределы русского одухотворенного пространства, став одним из тысяч русских «псалмистов», певцом и служкой Единого Триипостасного Бога.

Стихи Тряпкина всегда отражали самые характерные черты нашего народа: смирение, размах, широту души, святость, а главное, покаяние. Пронзительные молитвенно-исповедальные ноты – лейтмотив творчества Тряпкина последних лет. Он, сын коммуниста, уничтожавшего Божии храмы, сегодня берет всё на себя, искупает поэтическим словом великий грех отцов, дерзает каяться за всю Россию. Покаянные молитвы, которыми советский поэт Тряпкин буквально оглушил поэтический «бомонд востребованных», легко соотносятся с древнерусскими «покаяннами»: «Плачем Адама» неизвестного автора, «Молитвой Иоанну Крестителю» Кирилла Туровского, с «Каноном Ангелу Грозному» Парфения Уродливого (Ивана Грозного), покаянными стихами лучших поэтов ХVII–XIX веков. При жизни Николая Тряпкина, конечно же, не оценили – его воспринимали более как чудака и неудачника, но он просто не помещался в «систему», ему было тесно. По собственному естеству, по химии души поэт был обречен на социальное юродство, о чем, впрочем, нисколько не страдал, оставаясь неизменно светлым и оптимистичным по духу человеком.

…Сокрытые от глаз и нетленные «храмы» человеческих душ! Да, есть они, эти «другие храмы», высокая киновия верных сынов Давидовых. Из года в год, из поколения в поколение – сотни душ, но как одна душа, неизбежно разные, но связанные единой одухотворенной традицией, стоящие на едином незыблемом фундаменте… Именно в этот храм, еще будучи ребенком, зашел наш поэт, именно этот храм раскрошила вдребезги родная отцовская рука, но, по слову Отца Небесного «да будет в три дня воздвигнут», был воздвигнут в самой душе мальчика: намоленные сотнями русских «псалмистов» «стены» приняли в свои объятья юную душу поэта и, уподобив себе, сделали одним из «Давидовой крови». Живительный ливень богодухновенных стихов обрушился на изможденную Россию!

Н. Тряпкин СТИХИ О БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙРаз приходит отец вечерком, с трудового ристанья, ПЕСНЬ О РУССКОМ ХРАМЕВон в сторонке Божий храм В.А. Жуковский МАТЬКогда Он был, распятый и оплёванный, Народ приник к своим привалищам – СТИХИ О БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕВячеславу Байбакову Не идолы славы и мощи, ЗА ПОЛЯ ЯРОВЫЕЗа поля яровые, НЕ БЕЗДАРНА ТА ПЛАНЕТА...Не бездарна та планета, * * * А это всегда я имею в виду, НЕТ, Я НЕ ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА!Нет, я не вышел из народа. РУСЬЗначит, снова в путь-дорогу, * * * Среди лихой всемирной склоки, И каждый цвет, и прозябанье, Но как страшны твои дороги И рвутся взрывы огневые, И кто решит: какую участь Увы! Не древние Титаны И расщепляются стихии, Прости, великая Отчизна! Не допусти такого срока! И повторят твоё названье ЧЁРНАЯ ЗАПОЛЯРНАЯЧёрная заполярная, Над глухотой арктической Невидаль ты ушастая! Пусть ты не сила крестная Русь ты моя глобальная! Бредится иль не бредится, Сторож Млечного пояса! Пусть я не сталь Господняя, * * * Погулял с котомочкой немного, * * * Не жалею, друзья, что пора умирать, Дорогая Отчизна! Бесценная мать! |