«Приношение на Литургии ценнее всех молитв»

Михаил Батищев

В сентябре этого года на страничке ВКонтакте Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевской обители появилось сообщение о том, что найдено имя дочери основательницы монастыря преподобной Александры Дивеевской. Выяснилось, что девочку звали Фекла. Она отошла ко Господу в отроческом возрасте. Теперь ее можно поминать за Божественной литургией, подавать о ней записки на панихиды. О том, как происходили поиски неизвестного до сей поры имени девочки, рассказал нам Михаил Батищев, дежурный по храму Данилова ставропигиального мужского монастыря, студент Николо-Перервинской духовной семинарии. Что заставило нашего собеседника заняться этими поисками? И почему так важно оказалось знать, как зовут дочку преподобной Александры? Об этом и многом другом мы узнали из беседы с Михаилом.

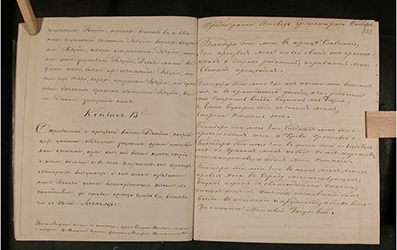

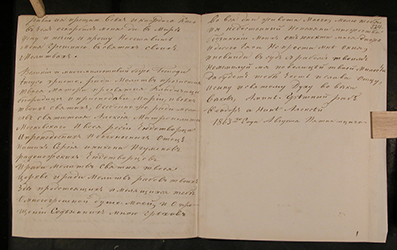

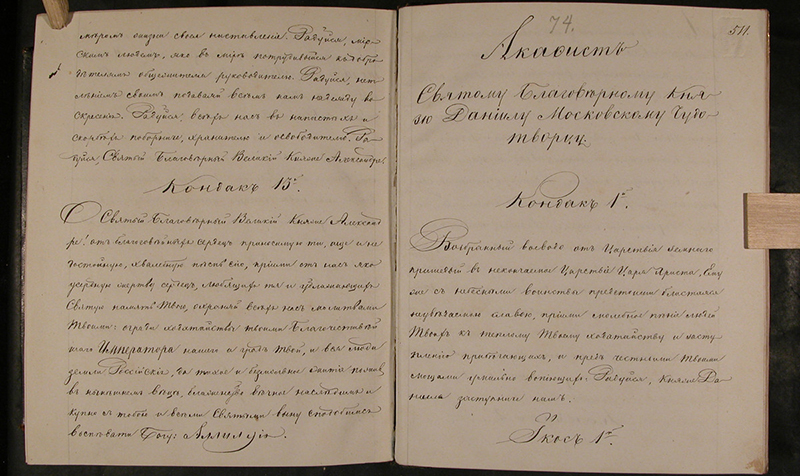

В какой-то момент жизни я принял решение служить Господу всем сердцем и решил искренне препоручить Ему всё, что со мною происходит. Когда поступил в Перервинскую семинарию, мне захотелось больше узнать о ее основателе – митрополите Платоне (Левшине). В одном из документов я обнаружил информацию о том, что владыка написал акафист преподобному и благоверному князю Даниилу Московскому. Я решил найти этот акафист, так как с большим почтением и любовью отношусь к Небесному покровителю столицы. Поиски текста акафиста пробудили во мне интерес к изучению архивов древних церковных текстов.

В один из дней я слушал передачу по радио «Вера», где ведущий рассказывал историю иеромонаха Алексия ((в миру Владимир Иванович Шепелев; 1840–1917), будущего старца Голосеевского скита Киево-Печерской лавры, который сейчас прославлен как местночтимый святой. Однажды во время послушания у мощей святителя Феодосия Черниговского он утомился и задремал. Во сне ему явился святитель и поблагодарил за труды, а также попросил помянуть на Литургии его родителей, иерея Никиту и матушку Марию. Когда иеромонах Алексий спросил, как святой Феодосий может просить молитв рядового священника, в то время как сам предстоит перед Престолом Божиим, святитель ответил ему: «Приношение на Литургии ценнее всех молитв» [1]. Мне как-то по-особому запали в душу эти слова.

Вскоре, во время одной из моих поездок в Дивеево, я слушал в машине диск, где рассказывалось о житии преподобной Александры, первоначальницы обители. Когда упомянули о смерти ее дочери, мне стало очень жаль и саму матушку Александру, и ее умершего ребенка. Захотелось помолиться за девочку. Еще мне стало интересно, как мать называла свою дочку? Было ли у девочки какое-то домашнее имя? Поиски и в интернете не увенчались успехом.

Приехав в Дивеево, я стал спрашивать об этом насельниц монастыря. Они сначала были уверены, что имя девочки известно, но первые же попытки найти его окончились неудачей. Тогда я набрался смелости и позвонил монахиням, которые несут в Дивеево послушание, связанное с издательской и просветительской работой монастыря. Сестры рассказали мне, что неоднократно предпринимали усилия, направленные на поиск имени девочки, отправляли запросы в разные архивы. Но найти так ничего и не удалось. При личной встрече матушки выслушали меня, в тот день мы долго беседовали с ними. Тогда я уже был уверен, что имя девочки найти необходимо. После той нашей встречи я принялся за новые поиски. В одном из архивов даже нашел оригинал письма Николая Александровича Мотовилова императору Николаю I с откровениями преподобного Серафима Саровского. Но имени дочери Агафии Семеновны Мельгуновой (так звали в миру преподобную Александру Дивеевскую) найти не получалось.

Как пересеклись две истории поисков, или о связи мира духовного и мира материального

Параллельно я продолжал искать упомянутый выше акафист святому благоверному князю Даниилу Московскому, пытаясь выяснить, действительно ли его написал митрополит Платон (Левшин) [2].

Когда казалось, что все возможности уже исчерпаны и шансов на обретение текста больше нет, произошло событие, благодаря которому я понял, что Господь не оставил меня в моих поисках. Однажды я прислуживал в Даниловом монастыре на молебне князю Даниилу. Поднялся в придел князя в храме в честь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Приложился к Казанской иконе Божией Матери и заметил, что от нее через стекло исходит необычное благоухание. И от мощей князя Даниила из-под стекла услышал тот же самый аромат. Я решил, что, возможно, прикладывавшаяся ранее женщина оставила запах духов. Спустился в храм Покрова Пресвятой Богородицы. В алтаре никого не было, но все иконы там источали такое же благоухание. Это был очень приятный, ни с чем не сравнимый запах.

Затем начался молебен. После него я пошел в храм в честь Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сел на лавочку. Не анализируя происходящего, я уже точно знал, что должен делать, как будто моими действиями руководил кто-то свыше.

Я зашел на сайт Собрания рукописей и старопечатных книг Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в фонд 304. II, хранящийся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки.

В конце одного из акафистников нашел акафист святому благоверному князю Даниилу Московскому с подписью в окончании: «Все сии акафисты писаны с писанных, кроме Стефана Пермского – с печатного, и поверены. В Площанской пустыни грешным монахом Иннокентием 1868 г. 7 марта». В конце – «Предсмертная исповедь грешного раба Феодора» – писца основной части рукописи. Список. В конце воспроизведены подпись и дата: «Грешный раб Феодор, а ныне Алексей. 1863-го года августа пятница 20» [3].

То, что митрополит Платон не является автором акафиста, я понял несколько раньше, но об этом есть смысл рассказать подробнее в другой раз.

Когда же я распечатал обретенный акафист, меня настигло радостное чувство. У мощей святого князя Даниила я просил о даровании мне ответа о том, какими должны быть мои дальнейшие действия. Помысел сказал мне: «В народ!» Кто когда-то получал откровения свыше, сможет меня понять. Словами это не описать.

Я начал печатать от 20 до 50 экземпляров в неделю, чтобы поделиться своим обретением. Со временем люди стали сами просить подарить им акафист. И, к моей великой радости, этот акафист приняли все. Уже сейчас мои знакомые рассказывают мне о чудесной помощи, приходившей к ним после его прочтения.

Первым, кому я показал акафист, был насельник Данилова монастыря иеромонах Василий (Ильин). Я прочитал батюшке начальные строчки, на что он сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь: «Это Духом Святым написано».

Когда происходят такие чудесные вещи, главное – всё исповедовать, чтобы не предаться прелести и тщеславию, не возгордиться и отсечь мысли от лукавого. Я пошел на исповедь к духовнику Даниловой обители, игумену Николаю (Часову). Выслушав меня, отец Николай перекрестился и сказал: «Дивны дела Твои, Господи!»

Прощаясь, батюшка дал мне визитную карточку историка-генеалога Елены Александровны Скворцовой. На обратной стороне визитки была надпись «Сайт “нижегородскийкрай.рф”». Я был удивлен, ведь на тот момент никто не знал о моих поисках имени дочери дивеевской первоначальницы. Вот как связаны мир духовный с миром материальным.

Таким образом пересеклись две истории моих поисков.

Я обратился к архивариусу Елене Александровне Скворцовой и рассказал о своих поисках имени дочери преподобной Александры. Елена оказалась воцерковленным человеком и тоже удивилась, что имя девочки до сих пор неизвестно. Она включилась в поиски и через несколько месяцев сообщила мне о проделанной работе. Нашлось большое число родственников преподобной Александры, обнаружены разные документы, но искомого имени в них не было. Тем не менее, Елена заверила меня, что не оставит этого дела до тех пор, пока не получит желаемого результата. Она поехала в Диевеево, помолилась матушке Александре Дивеевской, преподобному Серафиму Саровскому, но, по ее словам, качественно новый подход к поиску стал вырисовываться только после того, как она обратилась с молитвой к киевским святым.

Работа пошла в следующем направлении. Известно, что Агафия Семеновна Мельгунова была дворянкой, что она продала несколько поместий. А в процессе оформления купчей (документа о продаже) «нужно было не просто находить покупателей, договариваться о продаже, подавать челобитные в Переславль-Рязанскую провинциальную канцелярию, надо было и ехать в Москву, в Государственную вотчинную коллегию, для заверения подлинности сделки» [4]. Преподобная Александра не раз ездила в столицу, бывала в Даниловом монастыре и молилась у мощей преподобного князя Даниила. Продолжала она ездить в Москву и после смерти дочери.

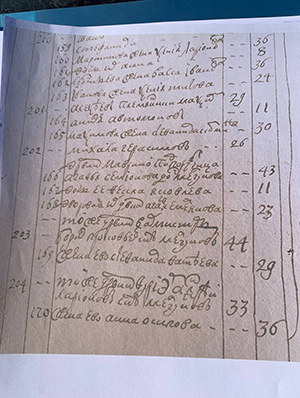

Купчие, в числе прочих документов с XI до начала XX веков, хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Елена Александровна обратилась туда и впервые (!) запросила все купчии Агафии Семеновны Мельгуновой. Там значилось, что продажи имений происходили в селе Екимовское Рязанского уезда. Сейчас оно называется село Екимовка Рязанскаго района Рязанской области. В государственном архиве Рязанской области (ГБУ ГАРО) архивариус запросила исповедные росписи [5] нескольких сел за определенный период времени.

Там и хранился ответ на так долго интересовавший нас вопрос.

Из очерка Елены Александровны Скворцовой:

«В духовных книгах Рязанского уезда за 1763 год, в росписи церкви Успения Пресвятой Богородицы села Екимовское, которая была подана иереем Иаковом Васильевым 26 апреля 1763 года, в самом конце списка прихожан встречаем такую запись: “[...] Деревни Мавриной подпорутчица Агафья Семионова дочь Мелгунова. Лет от рождения: 43 [...] Дочь ее Фекла Яковлева. Лет от рождения: 11 [...] основание: ГАРО, фонд 627 опись 21 дело 53, листы 51,55 об." (примечание: согласно данному документу Агафия Семеновна родилась в 1720 или в 1719 году: ее дочь Фекла в 1751 или в 1752 году. [...] Отроковица Фекла Яковлева дочь Мельгунова умерла в период с мая 1764 по август 1765 года. [...] В 1734 году мать и братья Агафии Семеновны в приданое ей отдают землю в пустоши Шляхиной. Именно эту землю, отданную ей “в приданство”, Агафия Семеновна продает 17 августа 1765 года Анне Семеновой дочери Андреевой жены Матюнина, видимо, после смерти дочери – “некому больше передавать свое приданое”» [6].

Деньги от продаж матушка Александра в протяжении нескольких лет жертвовала храмам и просила молитв за своих сродников. Конечно, сугубо об упокоении отроковицы Феклы.

В общей сложности наши поиски продолжались почти год.

Когда мы радостно и с благодарностью Богу отвезли найденные документы игумении Сергии, настоятельнице Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, я спросил матушку, почему именно сейчас мы обрели имя дочери преподобной Александры. На что матушка мне ответила, что у Бога часы очень точные. Всё вовремя.

«Блаженны плачущие»

Память смертная дает человеку возможность думать о том, что наша земная жизнь конечна. Всем нам придется пережить переход в неизвестность. Именно память смертная помогала матушке Александре ощутить временность этого мира и прийти к Богу, довериться духовникам. Преподобная Александра имела великую память смертную. Явления ей Божией Матери свидетельствуют о том, что сердце первоначальницы было чисто, а душа пребывала в покаянии. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5:8), – читаем мы в Священном Писании.

Преподобная Александра обладала одним из величайших даров от Бога – блаженным плачем. Смерть дочери дала начало блаженному плачу святой.

Долгожданную дочку (архивные документы подтверждают, что родила ее Агафия Мельгунова в позднем для того времени возрасте) Господь забрал ее у матушки Александры в тот момент, когда она была духовно готова к этому. До сих пор мы не знаем причину смерти девочки.

Она плакала до конца своих дней. И не только о своей дочери, но и о каждом человеке, в горе приходящем к ней. Это была ее слезная молитва. Об этом рассказывали люди из ее окружения, в частности, духовник преподобной Александры, строитель обители иеромонах Пахомий. Он и казначей, иеромонах Исаия, помогали ей в ее скорби. Тогда уже у дивеевской первоначальницы не было сомнений в необходимости исполнить волю Богородицы.

Таким образом матушка Александра своим страданием положила начало истории крупнейшей в России, известной на весь мир Дивеевской обители, обратив свои горькие слезы в радость паломников, приезжающих в основанный ею монастырь.

Когда вышла публикация, где рассказывалось, как было обретено имя Феклы, мне начали писать очень многие монахи, монахини и игумении монастырей. Вот одно из сообщений: «Какой большой вклад в мировое православие – восстановить поминовение в церквах дочери святой!» (монахиня Николая, основательница православной богадельни св. Иоанна Шанхайского на окраине Алчевска (ЛНР)) [7]. Мой товарищ из Представительства Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря в Санкт-Петербурге, когда я рассказал ему о нашем обретении, спросил меня, знаю ли я обстоятельства смерти отроковицы Феклы. Он поделился со мной тем, что буквально недавно обсуждал это со знакомыми. А также передал ее имя на вечное поминовение на Афон.

Нам не дано понять, как действует Промысл Божий, но мы веруем. А как сказал Господь, Иже веру имет и крестится, спасен будет... (Мк. 16:16). Теперь у нас есть возможность церковного поминовения Феклы, дочери святой Александры Дивеевской. Это и есть основной результат наших поисков. Ведь, по словам упомянутого выше святителя Феодосия Черниговского, – «Приношение на Литургии ценнее всех молитв».

-----------------------------

[1] Божественная литургия. [Эл. ресурс] URL: Православие.ру

[2] Акафист преподобному и благоверному князю Даниилу, который в настоящее время читается в храмах, в свое время не прошел цензуру Священного Синода и во второй своей части был переписан в 1917 году святителем Германом (Ряшенцевым). Первые семь кондаков были ранее написаны, как полагали исследователи, неизвестным автором. Редакторская правка принадлежала последнему перед закрытием в 1930 г. настоятелю Данилова монастыря архиепископу Феодору (Поздеевскому). Текст ранее существовавшего акафиста, отличающийся от известного сейчас православным, был утрачен. Cм.: Мария Козлова. Что таит в себе келья-музей преподобноисповедника Георгия Даниловского // [Эл. ресурс] URL: Что таит в себе келья-музей преподобноисповедника Георгия (Лаврова)

[3] Собрание рукописей и старопечатных книг Свято-Троицкой Сергиевой лавры. [Эл. ресурс] URL: изображения 517, 528, 530 , .

[4] Скворцова Елена. Преподобная схимонахиня Дивеевская Александра. Агафия Семеновна Мельгунова (Степанова). Краткий очерк о ее родных и близких, 2025. С. 15.

[5] Исповедные росписи, именные росписи, духовные книги – документ, который ежегодно составлялся на каждом приходе, представлял собой список прихожан, с указанием для каждого человека, был ли он в этом году во время Великого Поста (в святую Четыредесятницу) на исповеди и причащался ли, а если нет – то по какой причине. В исповедных росписях отмечались социальное положение, владельческая принадлежность (для крестьян и дворовых), место жительства и возраст. (Скворцова Елена. Преподобная схимонахиня Дивеевская Александра. Агафия Семеновна Мельгунова (Степанова). Краткий очерк о ее родных и близких, 2025. С. 3).

[6] Скворцова Елена. Преподобная схимонахиня Дивеевская Александра. С. 12–13.

[7] Монахиня Николая и 130 её подопечных. [Эл. ресурс] URL: Крестовский мост / Православная газета

Материал подготовил Даниил Орлов

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕВАЕТ!