48 ступеней вниз… в Гефсиманском саду

Сегодня, уважаемый читатель «Прихожанина», я предлагаю тебе перенестись в Восточный Иерусалим, в долину Кедрон, где у подножия Елеонской (Масличной) горы находится Гефсимания. В евангельские времена здесь располагался почитаемый всеми христианами Гефсиманский сад с сотнями цветущих олив. А сегодня сюда ежедневно устремляются сотни паломников со всего света, потому что именно здесь, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы, 48 ступеней вниз ведут к одной из главных христианских святынь – Гробнице Богородицы.

В Новом Завете ничего не говорится об Успении Пресвятой Богородицы. Возможно, потому, что людям Господь дарует информацию столько и тогда, когда Сам ведает. Пять столетий ничего не было известно о кончине и погребении Пресвятой Богородицы. Даже известный святитель Епифаний Кипрский в конце IV века писал: «…пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли Она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли Она, ни о том, что не погребена».

«По молитве Твоей войдешь на небеса к Своему Сыну»

Но вот уже в V–VI веках появляются исторические документы (Церковь называет их апокрифами – текстами, не включенными в евангельский канон), в которых описывается и успение, и погребение Богородицы. Можно вспомнить такие апокрифические произведения, как «Сказание об Успении Пресвятой Богородицы», написанное от имени апостола Иоанна (К слову сказать, именно это знаменитое «Святого Иоанна Богослова сказание об Успении Святой Богородицы» подвигло императора Маврикия издать эдикт и установить в VI веке всеобщий праздник во славу Матери Божией), «Письмо Дионисия Ареопагита к Титу», «Исход Марии Девы» Мелитона Сардийского… Десятки различных писем, сказаний, посланий на многих языках. На Руси особой популярностью пользовалась «Книга житий святых», написанная святителем Димитрием Ростовским в конце XVII – начале XVIII века. В ней также есть глава, которая так и называется, – «Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

Как описывается во многих апокрифических сказаниях, однажды, когда Пресвятая Богородица молилась у Гроба Господня, явился Ей архангел Гавриил. «Радуйся, родившая Христа Бога нашего, – произнес он. – Молитва Твоя, прошедшая в небеса к Родившемуся из Тебя, принята; и Ты, по молитве Своей, оставив мир, войдешь на небеса к Своему Сыну, в жизнь истинную и неизменную». Услышав эти слова, Пресвятая Богородица обратилась с молитвой ко Господу, прося собрать всех апостолов – и тех, кто уже окончил земную жизнь, и тех, кто был жив, но находился в других городах, – чтобы Она могла с ними проститься. И по воле Спасителя, и живые, и уже отошедшие ко Господу апостолы собрались в Иерусалиме у ложа Пресвятой Богородицы.

И, как повествует «Святого Иоанна Богослова сказание об Успении Святой Богородицы», «…И в самое воскресенье Матерь Господа говорит апостолам: положите фимиам, потому что грядет Христос с ангельским воинством. И вот приближается Христос, сидящий на престоле херувимов. И когда все мы молились, явились бесчисленные сонмы ангелов и Господь, восшедший из херувимов с силою многою. И вот поток сияния света низошел на святую Деву от присутствия единородного Сына Ее, и (тогда) падши, поклонились Ему все силы небесные. <…> И, воззрев, святая Матерь Божия увидела на Нем ту славу, которую уста человеческие не в состоянии ни изречь, ни воспринять. Господь же продолжал к Ней говорить: вот, отныне честное тело Твое вселится в раю, а святая душа Твоя на небесах, в сокровищницах Отца Моего, в преизобильном сиянии, где мир и радость святых ангелов и горних (сил). <…> Господь сказал Своей Матери: радуйся и да возвеселится сердце Твое; ибо всякая благодать и всякий дар даны Тебе от Отца Моего небесного и от Меня, и от Святого Духа. Всякая душа, призывающая имя Твое, не постыдится, но обретет милость и утешение, воздаяние и дерзновение перед Отцом Моим небесным и в настоящем веке, и в грядущем. Потом, обратившись к Петру, Господь сказал: пришло время начать песнопения. Когда Петр начал песнопения, все силы небесные подпевали: аллилуйя. И тогда лицо Матери Господа просияло ярче света; восстав, Она благословила Своею рукою каждого из апостолов; и воздали все славу Богу. А Господь, распростерши Свои пречистые Руки, принял святую и непорочную Ее душу».

Лишь Ее одежда лежала в пустом гробе

Итак, свершилось! Апостолы торжественно пронесли через весь Иерусалим на одре тело Пресвятой Богородицы и совершили Ее погребение в Гефсиманском саду в той же гробнице, где нашли свое упокоение родители Богородицы Иоаким и Анна и Ее обрученный супруг Иосиф Обручник.

Некоторые другие апокрифы дополняют это описание различными деталями. Так, согласно латинскому апокрифу «Переход Марии» и древнему византийскому манускрипту «Минологии Василия II», апостол Фома не смог присутствовать на погребении Пресвятой Богородицы и, придя в Иерусалим лишь на третий день, сильно сокрушался, что не смог с Ней попрощаться. И тогда другие апостолы решили открыть гробницу, но тела Богородицы там не оказалось, – лишь Ее одежда лежала в пустом гробе.

Опираясь на эти источники, и святитель Димитрий Ростовский писал в своих «Житиях святых»: «…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, – остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы».

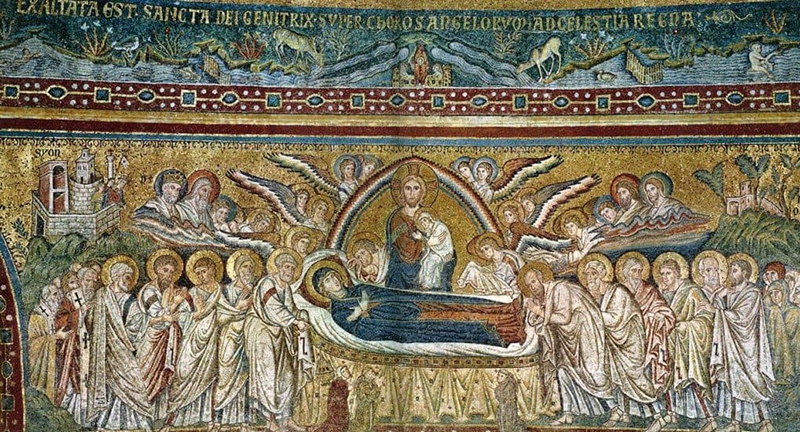

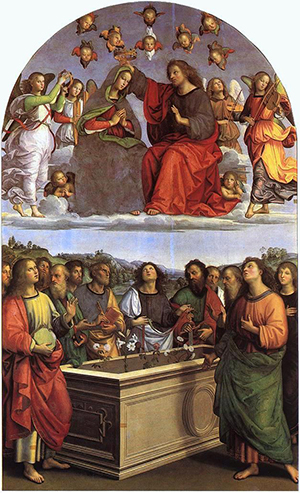

Многие известные богословы – Димитрий Ростовский, Филарет Московский, Игнатий (Брянчанинов) – отмечали в своих трудах, что Богородица была взята на небо и душой, и телом. А в католической Церкви принято считать, что вслед за Успением Богородицы происходило на небесах Ее коронование. Потому-то все западные художники писали свои полотна на эту тему. Взять, например, картину великого итальянского художника эпохи Ренессанса Рафаэля, написанную им специально по заказу знатного семейства Одди для фамильной часовни в церкви святого Франциска в Перудже.

Даже персы и сарацины почитали гробницу Богородицы

Как считают исследователи, в первые раннехристианские годы после Успения Пресвятой Богородицы над Ее гробницей была сооружена так называемая эдикула (маленький храм-молельня) в классическом стиле, отделяющая гробницу Богородицы от других захоронений. Позже, уже в V веке, при императоре Маркиане (Марциане), Патриархом Иерусалимским Ювеналием была построена небольшая верхняя церковь, располагающаяся на восьмиугольном фундаменте. (Интересно, что император Маркиан и его жена императрица Пульхерия просили Патриарха Ювеналия передать им на хранение мощи Пресвятой Богородицы, но Иерусалимский Патриарх ответил императору, что на третий день гробница оказалась пустой).

Спустя почти 150 лет, в 614 году, эта самая первая церковь над гробницей Богородицы была разрушена во время нашествия персов. Но ее отстроили заново и сделали уже двухуровневой. Но Святая Земля всегда оставалось местом жестоких войн между христианами и мусульманами. И церковь над гробницей Пресвятой Богородицы не раз разрушали и вновь восстанавливали, но всякий раз святая гробница Божией Матери оставалась нетронутой.

Крестоносцы, пришедшие с запада, в 1130 году в очередной раз начали отстраивать церковь: они сделали подземный храм частью бенедиктинского монастыря и назвали «Аббатской церковью Пресвятой Девы Марии Иосафата». Позже, после очередного разрушения, восстанавливала храм над гробницей Богородицы уже королева Иерусалима Мелисенда, и после ее смерти саму королеву похоронили в одном из приделов верхней части храма.

В 1187 году сарацины Салах ад-Дина (в Европе он был известен под именем Саладин) захватили Иерусалим и в очередной раз разрушили церковь Успения Пресвятой Богородицы. Салах ад-Дин приказал убрать из церкви все христианские изображения, но не трогать нижний храм, где находилась гробница, так как даже мусульмане почитали Матерь Божию.

Век спустя церковь вновь отстроили францисканские монахи. Гробница принадлежала им в течение четырех веков до тех пор, пока турки не передали храм Иерусалимской Православной Церкви и Армянской Церкви. А Коптской и Сирийской Церквам даровано было право совершать богослужения подле гробницы Богородицы.

На той скамье и было положено тело Пречистой Владычицы нашей Богородицы

Много паломников на протяжении веков посещали Иерусалим и его окрестности, описывали святыни и, в частности, подземную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Но здесь мне хочется привести отрывок из произведения, которое занимает особое место в русской паломнической литературе. «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли», написанное загадочным игуменом Даниилом в начале XII века, является самым первым подробным рассказом о путешествии на Святую Землю, написанным русским паломником. Как считают ученые, игумен Даниил совершил свое путешествие в 1104–1106 годах. И в своих паломнических записках он так описывает посещение гробницы Пресвятой Богородицы: «Гефсимания же, село, где находится гроб святой Богородицы, близко от Иерусалима, на потоке Кедронском, в Долине плача, и расположено от Иерусалима в среднем направлении между юго- и северо-востоком. От городских ворот восемь саженей до места, где Охония-еврей хотел стащить с постели тело святой Богородицы, когда несли Ее погребать апостолы в Гефсиманию. И отсек ему ангел обе руки мечом, и положил их на нем. Был на том месте монастырь женский, а теперь оно разорено погаными. И оттуда до гроба святой Богородицы саженей сто. Расположен гроб святой Богородицы на ровном месте: была высечена в камне небольшая пещерка с маленькими дверьми, чтобы мог, наклонясь, войти человек; а в глубине той пещеры, напротив дверец, как бы скамья высечена в том же пещерном камне, – на той скамье и было положено тело Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и оттуда же взято было в рай, оставаясь нетленным. По высоте пещерка та повыше человеческого роста, а в ширину четыре локтя и так и так; снаружи она, как терем, красиво отделана мраморными плитами. А сверху над гробом святой Богородицы была выстроена очень большая клетская церковь во имя святой Богородицы Успения; ныне же разорено погаными то место. Расположен гроб святой Богородицы внизу под великим алтарем этой церкви».

Лестница с зажженными свечами

А теперь, дорогой читатель, давайте мысленно перенесемся в Иерусалим, туда, где две с лишним тысячи лет назад сотни маслин дали название месту – Масличная гора. На этом месте Иисус произнес Свою елеонскую проповедь, здесь произошло Его Вознесение, здесь Христос обращался с молитвой о чаше к Богу Отцу перед тем, как Его арестовали.

Здесь, в местности под названием Гефсимания (название переводится с арамейского как «масличный пресс»), у подошвы западного склона Масличной горы и находится церковь Успения Пресвятой Богородицы. Перед вами ее фасад в том виде, в котором церковь была восстановлена в середине XII века по приказу Иерусалимской королевы Мелисенды.

Как уже упоминалось, церковь Успения Пресвятой Богородицы – это подземный храм, и вход в него находится с южной стороны. Лестница из 48 широких (6,5 метров в ширину) ступеней ведет вниз, туда, где находится самая главная святыня этой подземной церкви – мраморная кувуклия с гробом Богородицы (слово «кувуклия» с греческого переводится как «покой», «спальня», «усыпальница»).

Лестница, ведущая к гробнице, словно утопает в свете: на каждой ступеньке горит множество свечей, принесенных паломниками, и кажется, что волна света ведет верующих вниз, к святой гробнице Богоматери.

Поскольку сама подземная церковь имеет форму креста, то где-то посередине лестницы, примерно на уровне 23-й ступени, справа и слева расположены два боковых придела. Правый придел устроен в честь родителей Пресвятой Богородицы – святых Иоакима и Анны. В этом же приделе похоронена и королева Иерусалима Мелисенда. В этом приделе два престола: у восточной стены находится престол в честь святого Иоакима, у северной – в честь святой Анны.

Напротив, в левом приделе, находится лишь один престол – в честь святого Иосифа Обручника, и этот придел в настоящее время принадлежит Армянской Православной Церкви. Внизу лестницы, по правой стороне нижнего храма, у стены находится престол в честь святого мученика Стефана, а в северной части – престол в честь святого Николая Чудотворца.

Идем дальше… С потолка нижнего храма свисают десятки зажженных лампад самых разных форм и размеров: от православных греков, от армян, от коптов или эфиопов. У подножия лестницы с восточной стороны церкви располагается кувуклия размером чуть более 2 х 2 метра с гробом Богородицы. Она имеет два входа: с западной стороны и с северной. Чтобы преклонить колени перед гробом Богородицы, паломники заходят в нее через западный вход, а выходят – через северный. Главный православный престол находится внутри кувуклии на высоте полметра прямо над каменным ложем Богородицы. С западной стороны к кувуклии пристроен армянский престол.

Гроб Пресвятой Богородицы – это выбитое в скале каменное ложе, на которое апостолы положили завернутое в погребальные пелены тело Пресвятой Богородицы. Сейчас каменное ложе закрыто со всех сторон защитным стеклом. В VII веке, по решению Шестого Вселенского Собора, гробница Пресвятой Богородицы была вскрыта, и на каменном ложе были обнаружены лишь пояс и погребальные пелены Божией Матери. Сегодня они хранятся в монастыре Ватопед на Святой Горе Афон.

За кувуклией, в восточной части подземного храма находится особо почитаемая Иерусалимская икона Божией Матери (эту икону еще называют Панагия Иеросолимитисса), помещенная в киот из розового мрамора. Эта икона представляет собой один из списков с древней иконы, по преданию, написанной евангелистом Лукой в 48-м году от Рождества Христова.

Существуют две версии появления этой иконы. Согласно первой, Богоматерь явилась в образе незнакомки монахине-иконописцу Татьяне, которая подвизалась в русском монастыре Марии Магдалины, находящемся на западном склоне Масличной горы, и повелела написать эту икону. Монахиня начала ее писать, потом прервалась, ушла отдыхать, а когда вернулась на другой день, икона была чудесным образом дописана. Монахиня Татьяна рассказала об этом настоятельнице и вместе они перенесли икону в Гефсиманию и поместили в храме Успения Пресвятой Богородицы. По другой версии, Иерусалимскую икону Божией Матери написала (или восстановила) монахиня Сергия (в миру Ирина Трофимова), которая еще в молодости перебралась на Святую Землю и в течение тридцати лет жила в русском монастыре Вознесения на Елеонской горе.

Многие святые отцы считают Иерусалимскую икону Божией Матери наиболее точным изображением Богородицы. Паисий Святогорец особо почитал эту икону и держал ее образ в своей келье на Горе Афон.

* * *

28 августа (по новому стилю) тысячи паломников соберутся к храму Успения Пресвятой Богородицы, чтобы почтить Матерь Божию. В этот праздник хочется вспомнить слова из проповеди святого Иоанна Дамаскина, произнесенной им в 754 году в честь Успения Девы Марии: «Приидите, отыдем умственнно все с отходящею. Приидите, снидем сердечною любовию все с нисходящею во гроб; станем окрест священного одра; воспоем священные песни: прославим Богородицу словами: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Этот гроб важнее и древней скинии, потому что он принял в себя умственный, одушевленный, богосветлый светильник и живоносную трапезу, на которой хранились не хлебы предложения, но хлеб небесный, не огнь вещественный, но огнь Божества. Этот гроб священнее Моисеева кивота, потому что он заключил в себе не тени и образ, но самую истину. <…> Придите, понесем на раменах души плоть приснодевственную; войдем во гроб и умрем вместе с Нею жизнию бесстрастною и непорочною. Приложим слух к Божественным песнопениям, которые исходят от ангельских невещественных уст. Войдем и поклонимся и познаем преславное чудо; познаем, как Матерь Божия взята и вознесена от земли, как взошла на небо, как предстоит теперь Сыну, выше всех чинов ангельских, потому что нет никакого средостения между Матерью и Сыном».

Петр Селинов

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕВАЕТ!