Встреча с Толгой

Елена Якушева

Есть на окраине Ярославля место, где время словно замедляет свой бег, – это Введенский Толгский женский монастырь, обитель, дышащая историей и пропитанная молитвой. Попасть туда стремятся многие паломники. Расположенный на живописном берегу Волги, монастырь словно вырастает из самой реки. Поэтому добираться туда удобнее всего на речном трамвайчике.

Когда небольшой кораблик коснется берега, перед вами засияют белые стены и устремленные в небо главы храмов, и сердце ответит тихим благодарением. Толга встречает собранной тишиной. В этой тишине слышны собственное дыхание и легкие шаги паломников, которые идут по монастырскому двору так, будто переступили порог родного дома.

Святыни

История этой обители началась с ночного чуда. В начале XIV века епископ Ростовский и Ярославский Прохор (впоследствии он примет схиму с именем Трифон), объезжал свою епархию. Плывя по Волге, он, как гласит предание, «за шесть верст не доехал до града Ярославля и стал на брегу на реке, на нагорной стране ночевати месяца августа в 8 день». Ночью владыку разбудил необыкновенный свет, «столп светле, от земля и до небеси неизречене, и мост явися ему чрез Волгу». Удивленный, он взял свой посох и перешел по мосту на другой берег. Здесь он увидел, что источником этого чудесного света является образ Божией Матери, «ни на древе, ни на земли, но на воздусе стоящ». Святитель начал молиться перед иконой, а затем вернулся назад по тому же мосту.

Утром слуги епископа стали собираться в путь и не могли найти посоха владыки. Они всё обыскали но «не найдоша нигде в стану его и известиша владыке, что с вечера посох был у него в шатре». Преосвященному пришлось рассказать о случившемся ночью, и, «восхоте Пречистой Богородицы образ чудотворный прославити», он показал, где видел чудесный свет. Когда его спутники переплыли на другой берег, они нашли там посох и обрели икону Богородицы. Она стояла «уже на земле в древнем лесе».

После этого епископ Прохор отложил свое возвращение и благословил построить на месте явления иконы деревянную церковь. Он сам «нача своими руками сещи лес и очищати место оное и готовити древа на церковь малу». Очень быстро о чуде узнали в окрестных городах и деревнях. На помощь епископу поспешили люди. Именно первые строители познали на себе исцеляющую силу иконы: «и многие исцеления были тогда различными недуги одержимым».

Строительство завершилось в один день. Владыка, освятив церковь во имя Введения Богоматери во храм, «братию собра и монастырь устрой и игумена в нем постави». Икона Богородицы была перенесена в этот храм.

Монастырь получил свое название по речке Толге, которая впадает здесь в Волгу.

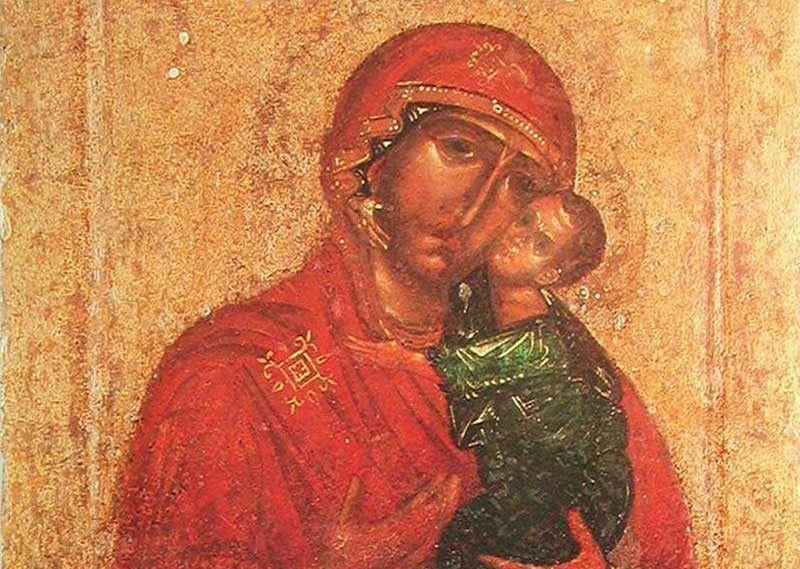

С тех пор Толгская икона Божией Матери стала главной святыней монастыря, чудотворной заступницей и утешительницей для тысяч верующих.

Еще одну святыню монастырь обрел уже в новейшей своей истории. После того как миновали годы советского лихолетья, варварского разорения обители, возрождения ее как первой, переданной Церкви в статусе женской, здесь нашли упокоение святые мощи выдающегося богослова и учителя монашества святителя Игнатия (Брянчанинова).

Мир духовной красоты

Прогуливаясь по ухоженной территории монастыря, невольно ощущаешь прикосновение веков. Величественный Введенский собор, возведенный в XVII веке, поражает своей красотой и монументальностью. Его внутреннее убранство с фресками и иконами словно переносит в другой мир, мир духовной красоты.

Церковь в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня является самым древним из монастырских храмов. Возведена она в 1625 году. Именно в этом храме находится ныне Толгская икона Божией Матери.

В ХVвеке монастырь пострадал от пожара. Огонь уничтожил все документы, а икону Богородицы сначала посчитали погибшей. Однако чудотворный образ остался целым и найден был «в дубраве на дереве». Обрадованные монахи « несоша с пением честно на прежде бывшее место, яже где бяше по явлении». В дальнейшем на этом месте поставили часовню.

Особое очарование Толгскому монастырю придает его знаменитая кедровая роща. Посаженная впервые в XVI веке, она является настоящим памятником истории и чудес. Предание рассказывает, что в 1553 году обитель посетил царь Иван Грозный. Он «ездил в Кирилов монастырь, и бе в то время болен ногама, и ехаша из Кирилова в судех по реке по Волге, и приехаша ко Пречистой Богородице в дом к чудотворному образу, и моляше Пречистой Богородице с желанием исцеле от болезни своея и бысть здрав, и поиде в путь свой радуюся». В благодарность царь наделил монастырь щедрыми дарами, а впоследствии подарил братии две кедровые шишки, привезенные из Сибири ее завоевателем, атаманом Ермаком. Монахи посадили более сотни экзотических тогда для России деревьев. В советское время кедровник, лишившись заботы, едва не погиб, но сейчас уникальная роща восстановлена и продолжает радовать сестер и паломников.

Чудо

У монастыря богатая история чудес. В 1392 году от иконы явилось миро, которым были исцелены многие больные. Вскоре произошел пожар XV века – о нем рассказано выше – с чудесным обретением неповрежденного образа Богородицы. История свидетельствует, что в Смутное время князь Пожарский привез икону в Ярославль, чтобы спасти город от эпидемии. Она помогала и в дальнейшем, становясь символом надежды на милосердие Господа и Его Пречистой Матери.

История, о которой пойдет речь далее, произошла в 2022 году. Рассказать о ней благословила настоятельница монастыря игумения Варвара (Третьяк). Сейчас этот рассказ передают из уст в уста. А произошло вот что.

В Толгский монастырь привезли для совершения Крещения дочку благодетеля обители. Девчушке было около шести лет. На следующий день родители повели дочку на Причастие. После Литургии мама вместе с малышкой пошли к чудотворной Толгской иконе Божией Матери.

Пока мама стояла в очереди к святыне, дочурка сидела напротив на скамеечке, где сестры обычно читают акафист. И вот, девочка видит, как бы во сне, что Божия Матерь выходит из иконы и берет ее за руку. Потом ведет ее по храму, показывает иконы, рассказывает о них. Людям, которые находились в храме, Богородица либо давала золотые монетки, либо благословляла человека.

Потом к Царице Небесной подошел «дядя с копьем» и, пав на колени, попросил благословения. Она его благословила. Скорее всего, это был святой Георгий Победоносец. Потом Божия Матерь вывела девочку на улицу, водила ее по обители. На улице Она тоже благословляла людей, но очень немногих, а вот в храме всех.

Когда девочка «проснулась», то спросила у мамы:

– Когда мы опять к этой тете поедем?

– К какой?

– Девочка посмотрела по сторонам и показала на Толгскую икону Божией Матери.

Почему Царица Небесная явилась ребенку? Можно предположить, что после Крещения душа становится как новорожденная – чистая, свободная от грехов. И первое Причастие закрепляет это духовное обновление, позволяя человеку стать полноценным участником Церкви Христовой.

Особенно важным считается первое Причастие после Крещения – оно словно «закрепляет» действие таинства, давая душе поддержку небесных сил. Считается, что несколько дней после Крещения особенные, нужно проводить их благочестиво, прислушиваясь и приглядываясь к окружающему миру. Порой с человеком могут происходить совершенно чудесные вещи. Душа ребенка чиста и невинна. Смеем предположить, что она смогла увидеть то, что нам, обросшим грехами, видеть не дано.

Толгская икона Богородицы, как мать, зовет к себе всех, кто нуждается в утешении. Возле нее невозможна суета, спешка, хочется стоять долго, впитывая почти осязаемую благодать. Кто-то молится о детях. Кто-то просит мира для разломанной семьи. Кто-то приносит сюда болезнь, как тяжелый камень, оставляя у ног Пречистой. Отвечает ли Богородица сразу и явственно? Не всегда. Но надежда, подаренная у Ее образа, нередко сильнее любого ответа.

Дорога к Толге

Паломники приходят в монастырь разными тропами. Вот молодые, приехавшие на один день. Они стоят с рюкзаками в стороне, присматриваются, не торопятся спросить. Для них монастырь становится книгой, где каждая страница пахнет ладаном и яблоками из монастырского сада. Семьи с детьми ищут здесь покой, который не найти в городе. Старики возвращаются к Толге, как к давнему другу, которого не видел много лет, но тут же узнаешь по походке и взгляду.

Есть и те, кто идет со своей раной. Они не говорят лишнего. Прикладываются к иконе, садятся у стены и долго молчат. Потом встают, становясь немного светлее. Не веселее, а именно светлее, как вода, на которую упал луч. В паломничестве нет спектакля. Есть путь и встреча. Этот путь требует простоты сердца, и Толга учит этой простоте без слов.

Монастырская жизнь не замкнута. Здесь принимают вопросы, делятся хлебом, не закрываются от чужой боли. Сестры показывают храмы, рассказывают о святынях, но существеннее всего то, что они готовы услышать и поддержать каждого, всем желая спасения.

Невозможно уйти отсюда без знака памяти. Иногда это тонкая свеча, которая догорит уже дома. Иногда небольшая иконка. Иногда книга с молитвами, которые будут звучать ночью, когда все вокруг уснет. Однако главное все же приходит не с вещами. Главное остается где-то внутри – теплотой, которую не объяснить словами.

И всякий, кто переступил порог храма в Толге с надеждой, уносит в сердце маленький огонек. Пусть этот огонек не гаснет. Пусть ведет дальше, к Христу, к миру в душе, к той тишине, в которой слышно самое важное. И когда снова захочется света, дорога к Толге найдется сама. Она всегда открыта, как руки матери, не устающей ждать.

Ежегодно 21 августа Церковь празднует день явления чудотворной Толгской иконы Божией Матери.

Ра́дуйся, телеса́ на́ша врачу́ющая от боле́зней многоразли́чных;

ра́дуйся, ду́ши на́ша избавля́ющая от враго́в неви́димых.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, ико́ною Твое́ю нас при́сно утеша́ющая.

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕВАЕТ!