Апостолы Петр и Павел: дороги, которые они выбирали

12 июля Русская Православная Церковь вспоминает святых первоверховных апостолов Петра и Павла. «Прихожанин» решил напомнить своим читателям значимые события жизни святых апостолов, воплощенные на полотнах великих живописцев.

Они были такими разными... Петр – сын рыбака и сам простой рыбак из Галилеи, был женат и имел дом в Капернауме. Павел (урожденный Савл) был знатным и прекрасно образованным римским гражданином, сыном фарисея, воспитанным в традициях иудейской веры. Петр вместе с братом Андреем первым последовал за Христом и не расставался с Ним. Павел же никогда не видел Спасителя при Его земной жизни. Петр первым назвал Христа Сыном Божиим: Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого (Мф. 16:15–16). Павел, будучи еще Савлом, вел поначалу непрерывную и непримиримую борьбу с последователями Христа.

Возможно, именно за такую их непохожесть, за такие разные свойства человеческой натуры Христос и соединил апостолов Петра и Павла, определив им сообща нести слово Божие во все уголки мира, а Церковь назвала их первоверховными. Возможно, Спаситель хотел показать нам, что в этих двух апостолах кроется вся суть человеческой природы, особенности которой проявились в ключевых событиях их жизни.

«Маловерный! Зачем ты усомнился?»

Живой, увлеченный, сильный в вере Петр, невероятно преданный и в то же время импульсивный, колеблющийся. Он сразу и безоговорочно поверил Спасителю, пошел за Ним и был с Ним повсюду почти до самого конца. Когда стражники пришли арестовать Христа, Петр выхватил свой короткий меч и вступил с ними в сражение, чтобы защитить Учителя. Он был готов тут же немедленно отдать за Него жизнь. И в то же время, когда на Петра показали служанки бывшего первосвященника Анны, говоря: …И ты был с Иисусом Назарянином (Мк. 14:67), – от неожиданности или от слабости он тут же поспешил отречься… Эту двойственность личности апостола Петра хорошо видел Христос. Потому Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня (Мф. 26:34).

Двойственность натуры, в которой одновременно проявлялись и увлеченность, и сомнение, трижды обнаруживалась у святого Петра на протяжении его жизни. И великие художники воплотили эти моменты на своих полотнах.

В качестве первого примера можно вспомнить эпизод с хождением Христа по водам. Как мы помним, после чудесного насыщения народа пятью хлебами Христос повелел Своим ученикам без Него отправиться на другую сторону Галилейского озера, а Сам поднялся на гору, чтобы помолиться. Пока ученики плыли, на озере ночью подул сильный ветер, и волны били о борт лодки, грозя ее перевернуть. Христос, видя, в какое тяжкое положение попали Его ученики, пошел к ним по водам. Те сначала испугались, решив, что к ним приближается призрак, но Христос сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь (Мф. 14:27).

И тогда Петр решил выйти из лодки и пойти навстречу Учителю. Вот так мгновенно проявлялись его импульсивность и доверчивость. И тут же – другая стороны человеческой натуры: стоило ему ступить на зыбкую воду, как он испугался, усомнился – и стал тонуть. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих» (Мф. 14:28–32).

Эта новозаветная история очень нравилась русскому живописцу Ивану Айвазовскому. Здесь присутствовало любимое художником море, и, конечно, его привлек сам необыкновенный сюжет.

Иван Константинович Айвазовский был человеком очень набожным и старался свою веру выразить на своих полотнах, но при этом выбирал сюжеты, как правило, связанные с водной стихией. Поклонникам его творчества известны такие полотна на библейские сюжеты, как «Хаос», «Сотворение мира», «Всемирный потоп», «Переход евреев через Чермное море». Среди них и знаменитое «Хождение по водам».

Перед вами две картины Айвазовского на одну и ту же тему. Первая находится в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, другая – в частной коллекции. Этот библейский сюжет настолько захватил Ивана Айвазовского, что он возвращался к нему вновь и вновь, по-разному представляя образы Христа и тонущего Петра, с разных ракурсов показывая лодку в бурном море. На этих полотнах художник-маринист проводит параллель между бушующими Галилейскими водами и «житейским морем», выживание в котором во многом зависит от веры.

Айвазовский, которому не было равных в написании морской стихии, пишет море бурлящим, тревожным, опасным. Лодка и сидящие в ней ученики Христа изображены темными пятнами, чтобы не отвлекать от главного. Да и сам Петр – темная фигура; погружаясь в пучину, словно в последнем рывке протягивает он руки ко Христу в надежде на спасение. И на контрасте – образ Христа, наполненный невероятным светом, – олицетворение спокойствия и жизни. Спаситель буквально парит над водой, стремительно приближаясь к тонущему Петру. Зритель, глядя на картину, словно слышит знаменитые евангельские слова Христа, обращенные не только к Его верному ученику, но и к каждому из нас: «Маловерный! Зачем ты усомнился?»

…Второй эпизод из жизнеописания святого апостола Петра. Тот самый, хорошо известный всем христианам момент троекратного отречения. Спасителю лучше, чем самому Петру, ведомы были чувства ученика. Христос знал, что Петр, который готов умереть за Него, в минуты неожиданности может чисто по-человечески растеряться и, не вполне осознавая, что совершает, отказаться от любимого Учителя, за Которым следовал все это время: …стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно. Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите. Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать (Мк. 14:70–72).

В связи с этим драматическим эпизодом хочу представить читателям «Прихожанина» две картины. Одна – шедевр гениального Караваджо «Отречение святого Петра», написанная им приблизительно в 1610 году в Неаполе. Считается, что это творение одно из последних, созданных кистью великого итальянца.

Картина Караваджо очень реалистична и в полной мере передает психологическое напряжение момента. Три фигуры на полотне прописаны четко, с мельчайшими деталями. В центре – служанка из дворца Анны, который был предыдущим первосвященником и тестем Каиафы; рядом – стражник, напротив – апостол Петр. Полотно Караваджо невероятно «говорящее»: эти указующие пальцы служанки и стражника словно обвиняют: и ты был с Иисусом Галилеянином (Мф. 26: 69); развернутые вовнутрь кисти рук апостола Петра, его нахмуренный лоб, вся его поза – словно желание оправдаться: …не знаю Человека Сего, о Котором говорите (Мк. 14: 71).

Картина Караваджо «Отречение святого Петра» поначалу находилась в собственности кардинала Паоло Савелли, потом на протяжении многих десятилетий переходила из рук в руки. В настоящее время она экспонируется в музее Метрополитен.

Второй шедевр на ту же библейскую тему – полотно «Отречение святого Петра» принадлежит кисти великого Рембрандта. Эта картина была написана голландским мастером в 1660 году.

Центром полотна служит пятно света, – служанка из дома Анны подносит зажженную свечу к лицу святого апостола Петра, тем самым указывая на него. Святой Петр, покрытый белой симлой (тяжелой накидкой) всем своим видом контрастирует с римскими легионерами в темных доспехах, которые пристально смотрят на апостола, прислушиваясь к тому, что говорит служанка. Святой Петр на полотне старается держаться спокойно, но слова отречения – не знаю Человека Сего, о Котором говорите – уже произнесены. В полумраке верхнего правого углу картины мы видим Христа со связанными за спиной руками в окружении стражников: обернувшись, Он смотрит на Своего ученика, который, уступив человеческой слабости, произносит на Его глазах слова отречения.

Как пишут все евангелисты, Петр вспомнил предсказание Спасителя лишь тогда, когда услышал пение петуха. Горькими слезами и глубоким раскаянием искупил Петр свое отречение, и явившийся после Воскресения Господь простил его.

Долгое время картина Рембрандта находилась во Франции, в частных коллекциях французских аристократов. Потом ее выкупила императрица Екатерина II: творение Рембрандта она поместила в свою коллекцию в Санкт-Петербурге. Шедевр находился в Эрмитаже до 1933 года. Когда же, по решению советского правительства, коллекции Эрмитажа стали продавать за границу, полотно великого голландца приобрел Государственный музей Амстердама; там оно и находится в настоящее время.

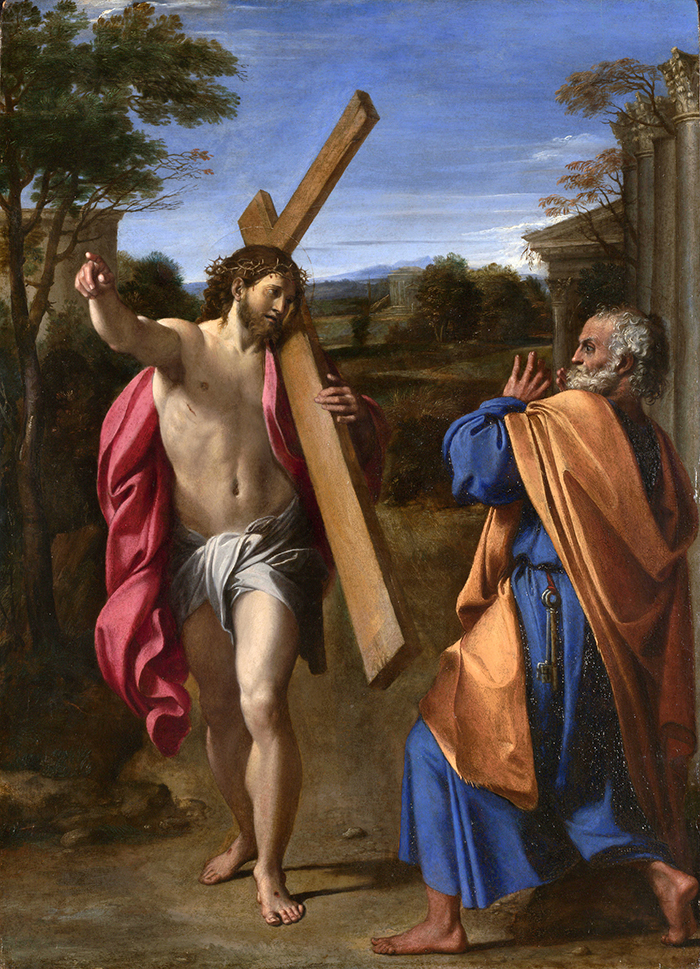

… И, наконец, еще один эпизод из жизни святого апостола Петра, выявляющий человеческую немощь любимого ученика Христа, а значит, и нашу. Еще одно художественное полотно. Аннибале Карраччи «Domine, quo vadis?». Название картины традиционно дается на латыни. В переводе на русский оно звучит: «Господи, куда Ты идешь?». А на церковнославянском название еще более известное: «Камо грядеши, Господи?» Широкую известность оно приобрело и благодаря знаменитому роману Генрика Сенкевича «Камо грядеши».

67 год от Рождества Христова. В Риме правит и неистовствует император Нерон. Беспощадную борьбу ведет он против христиан: по его приказу, их бросают на съедение диким животным или привязывают к столбам и на потеху римским гражданам сжигают. Узнав, что в Риме скрываются апостолы Петр и Павел, Нерон приказывает их разыскать и схватить. Верные друзья предупреждают Петра и уговаривают его покинуть Рим. Уступая их настоятельным просьбам, он на рассвете вместе с самыми преданными сторонниками выходит из Рима на Аппиевую дорогу… И видит, что навстречу ему идет Христос. В изумлении Петр падает перед Господом на колени: «Господи, куда Ты идешь?» Эти слова он произносит уже во второй раз. В первый раз с этими словами Петр обратился к Учителю на Тайной вечери: Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною (Ин. 13:36). И теперь он видит перед собой Иисуса Христа и вновь обращается к Нему с теми же словами: «Камо грядеши, Господи?» И слышит в ответ: «Иду в Рим, чтобы вновь быть распятым». Святой Петр правильно понимает намек Учителя и со смиренными словами «Позволь и мне идти с Тобой, Господи!» на глазах пораженных спутников поворачивает обратно в Рим, где ему вскоре предстоит быть распятым, подобно тому, как был распят его любимый Учитель.

Аннибале Карраччи, основатель итальянской школы живописи в стиле барокко, написал это полотно в 1602 году по заказу кардинала Пьетро Альдобрандини, и картина долгое время хранилась в личной коллекции кардинала. В настоящее время она находится в Национальной галерее в Лондоне, ее полное название звучит так: «Явление Христа Святому Петру на Аппиевой дороге (Domine, quo vadis?)».

Карраччи, восхищавшийся творениями Микеланджело и Рафаэля, попробовал соединить на своем полотне классицизм и барокко. Именно поэтому так ярко контрастируют друг с другом цвета неба и одежды Христа и Святого Петра. Именно из-за подражания классической манере Микеланджело мы видим на картине Карраччи непривычную для глаз верующего атлетическую фигуру Спасителя, легко несущего на плече крест. Но главное на картине – это диалог, выраженный в движении: застыл, потрясенный до глубины души Петр, готовый пасть ниц перед Господом, и мимо него стремительным шагом словно летит Христос, указывающий путь возвращения в Рим. К слову сказать, в том месте на Аппиевой дороге, где Петр увидел своего Учителя, сейчас находится церковь, которая так и называется «Домине, кво вадис?»

«Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?»

Итак, если апостол Петр по своему характеру был сомневающимся и импульсивным, то в противоположность ему апостола Павла мы знаем как человека основательного и целеустремленного. От рождения Павел носил еврейское имя Савл в честь библейского царя Саула, первого царя Израиля. Имя Павел было дано ему для общения с греко-римской аудиторией. Но после обращения ко Христу он выбрал его как основное. Римский гражданин, воспитанный в фарисейских традициях, он обучался Торе и ее толкованию у самого знаменитого учителя того времени раввина Гамалиила Старшего. Вот, как он сам говорил в «Деяниях Апостолов»: …я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Богу, как и все вы ныне (Деян. 22: 3).

Известно, что Савл-Павел был неистовым гонителем христиан: мужчин и женщин он хватал и бросал в тюрьмы. Но приблизительно в 34 году от Рождества Христова произошло событие, которое в корне преобразило его, превратив из Савла в Павла, из фарисея – в самого преданного христианина. Стремясь еще сильнее преследовать христиан, Савл выпросил у первосвященника бумагу, в которой подтверждались его полномочия, и отправился в Дамаск, чтобы там еще активнее ловить и арестовывать последователей Спасителя. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». (Деян. 9: 3–6).

Его спутники привели Савла в Дамаск, где он три дня ничего не видел, не ел и не пил. Но Господь послал к нему Своего ученика Ананию. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий (Деян. 9:17–20).

Это событие стало ключевым в жизни Савла-Павла: оно коренным образом изменило его отношение к вере и к жизни. Недаром Господь именно ослепил его, потому что, пройдя через временную слепоту, будущий апостол Павел прозрел не только физически, но и духовно.

Многие великие художники посвятили свои полотна этому новозаветному сюжету – обращению Савла. Можно вспомнить шедевры Микеланджело или Питера Брейгеля Старшего. Но читателям «Прихожанина» я хочу показать еще одну картину Караваджо. На разных языках ее называют по-разному: «Обращение Савла», «Преображение на пути в Дамаск», «Обращение в веру Святого Павла». Названия различаются, но суть от этого не меняется.

Картину «Обращение Савла» Караваджо написал в 1601 году для капеллы Черази церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме. Любопытно, что в этой же капелле находится и другая работа Караваджо – «Распятие святого Петра». За оба этих полотна художнику было обещано 400 скуди, правда, в итоге ему почему-то заплатили на 100 скуди меньше.

Всё полотно – гениальная игра яркого света и тени. Свет исходит откуда-то сверху, освещая лошадь и ослепляя Савла, остальное пространство погружено во тьму.

В ярком потоке света мы видим Савла: ослепший, с закрытыми глазами, лежит он на земле воздевая с мольбой руки к небу, словно произнося: Кто Ты, Господи? Его спутник пытается успокоить лошадь и провести ее так, чтобы она не задела своими копытами лежащего на земле Савла. Многое на картине вызывает удивление не только у зрителя, но даже у искусствоведов. Где происходит это событие? Хоть мы и понимаем, что речь идет о дороге в Дамаск, но где конкретно, совсем не ясно. Почему Савл одет как римский воин? Почему притягивающим центром картины является лошадь? Нельзя предполагать, что Савл упал с этой лошади, потому что она не оседлана.

Одни искусствоведы считают, что событие происходит на конюшне, и конюх держит лошадь под уздцы, собираясь ее оседлать для Савла. По мнению других, великий Караваджо хотел тем самым провести параллель между лежащим на земле Савлом и стоящей над ним лошадью, как бы говоря, что и лошадь, и человек – все они создания Божии, всё происходит с ними по велению Господа, и ослепшего Савла поведут его спутники под руки в Дамаск, как конюх ведет лошадь под уздцы.

…И, наконец, еще одна картина, повествующая о жизни апостола Павла – «Святой Павел в темнице». Она принадлежит кисти великого Рембрандта, олицетворяющего «Золотой век Нидерландов».

Почему именно Рембрандт? И почему именно апостол Павел? Всю жизнь главной книгой для Рембрандта оставалась Библия. Из всех апостолов и святых самым близким для себя Рембрандт считал именно апостола Павла. Его образ он воплотил на десятке самых разных полотен, которые писал на протяжении всей своей жизни.

Картина была написана Рембрандтом в 1627 году, когда он был еще двадцатилетним юношей. Апостол Павел находится в темнице, где ожидает казни. Но смерть его не пугает. Обратите внимание на его глаза. Мысленным взором Павел перебирает всю свою жизнь, путешествия, общение с язычниками и христианами… На коленях и возле его ложа – написанные им труды в кожаных переплетах. В руке – стило, святой Павел хочет успеть еще что-то дописать, что-то поправить, чтобы его послания дошли до всех христиан.

К кровати прислонен меч. В данном случае меч – не холодное оружие (странно было бы представить себе, чтобы заключенному оставили в камере меч), а символ. Апостола Павла очень часто и на картинах, и на иконах изображают с мечом. Этот образ, с одной стороны, знак борьбы с грехом и ересью, которую апостол вел всю свою жизнь после обращения в христианство. Также это символ его римского достоинства – будучи римским гражданином, он имел право носить оружие. Кроме того, изображая меч, художники и иконописцы указывали на то, что ученик Христа будет казнен мечом. Но неслучайно меч отставлен в сторону, потому что главным орудием борьбы с грехом и язычеством для апостола Павла было стило, которым он писал свои Послания.

12 июля дает нам возможность вспомнить двух удивительных и очень разных и людей – святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которых Сам Господь избрал, чтобы они несли свет Его учения другим народам и обращали язычников в христианство.

Петр Селинов

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕВАЕТ!