«Монастырь – как корабль, где каждый знает, что ему нужно делать»

Иеромонах Алексий (Завидонский)

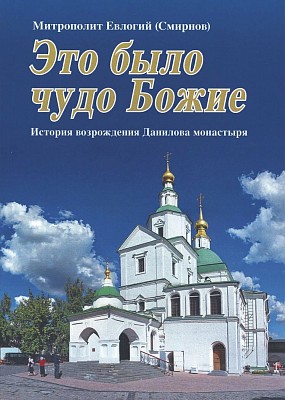

В своей книге «Это было чудо Божие» первый наместник возрождавшегося Данилова монастыря приснопамятный митрополит Евлогий (Смирнов) писал, что к неожиданности всех первым в Москве был открыт Данилов монастырь, который последним из двадцати обителей столицы упразднила в 1930 году безбожная власть. И в этом многие опознали особый знак свыше... Шел 1983 год. Отцу Евлогию, прежде в сане архимандрита несшему послушание эконома объединенного хозяйства Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, даже сотрудники Патриархии говорили: «Как вы будете начинать? У вас ничего нет: ни кола, ни двора. Вас в Москве мало кто и знает». Сегодня, по словам возглавляющего монастырь более трех десятилетий епископа Солнечногорского Алексия (Поликарпова), древняя московская святыня предстает перед нами восстановленной, обновленной, окрепшей.

О том, какую лепту вносят в дело возрождения обители созданные при ней Художественно-реставрационные мастерские, а также о некоторых других аспектах монастырской жизни мы побеседовали с помощником эконома монастыря, руководителем Даниловских мастерских иеромонахом Алексием (Завидонским).

«Прежде всего мастерские создавались для обеспечения внутренних нужд»

Как мы видим, отец Алексий, теперь об обители князя Даниила, Даниловом ставропигиальном мужском монастыре, узнали не только в разных уголках России, но и во многих странах земного шара, включая те, где имеются работы ваших мастерских. То есть, в этом плане набрана такая высота, такой широкой стала, скажем, география, о чем сравнительно недавно и помыслить было невозможно?

Начну с главного. Прежде всего мастерские создавались для обеспечения внутренних нужд. Приведу пример с нашей переплетной мастерской, загруженной круглый год: в ней мастера своего дела занимаются реставрацией переплета Евангелия, Апостола, Требника, Канонника и других богослужебных книг, чинят уже рассыпающиеся книги. Нужна в монастыре такая мастерская? Несомненно. Как и реставрационная мастерская. Ведь в храмах происходит каждение, в храмах горят свечи, и необходимо постоянно поновлять живопись. А раз в пятнадцать лет мы ставим леса, всё промываем, устраняем эти естественные загрязнения. Далее: когда нам, допустим, нужны богослужебные сосуды, когда их не хватает, тоже сами изготавливаем и именно такие, какие нам нужны. Этим занимается ювелирная мастерская. Я пришел в монастырь в 1997 году, тогда у обители был один скит в Рязанской области, второй – в селе Долматово Московской области. Потом еще скиты появились в Подмосковье – близ Рузы и в Серпуховском районе, и в них тоже нуждаются как в церковной утвари и всяких предметах, связанных с церковным обиходом, так и в новых иконах, написанием которых занимается наша иконописная мастерская. Или еще пример: Святейший Патриарх подарил Данилову монастырю икону, надо под нее сделать киот. И зачем, скажите, кому-то на стороне его заказывать, если эту работу превосходно выполнят свои мастера? У нас есть столярная мастерская, есть багетная мастерская. Также осуществляется реставрация мебели и реставрация икон. Словом, что-то создаем заново, что-то ремонтируем.

Нельзя не отметить и тот немаловажный факт, что, помимо внутренних потребностей самого монастыря и его скитов, мы также покрываем нужды приписных храмов, где служит братия, насельники обители. Взять, к примеру, храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Настоятелем больничного храма является игумен Иоасаф (Полуянов), руководитель Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре. Для нас это свой, родной храм, и разве мы можем не учитывать его нужды?

А кто трудится в Художественно-реставрационных мастерских?

Мирские люди, люди верующие, которых отличают высокий профессионализм и преданность делу. Так что без работы сидеть не приходится. Хочу еще раз подчеркнуть: основная задача мастерских – работать на себя, чтобы монастырь не зависел от разных фирм, учреждений, а был автономным и мог самостоятельно и оперативно решать наиважнейшие вопросы своей жизнедеятельности. Вспоминается время, когда мы в Даниловом стали выпекать лучшие в Москве просфоры (да они и сейчас лучшие!), и в ту пору даже московские женские и мужские монастыри покупали их у нас. Сейчас во всех столичных монастырях появились свои просфорни, это дает им автономность. Братия, сестры делают сами для себя столько просфор, сколько им надо, и часть – на продажу.

Еще один штрих к теме самообеспечения монастыря. Иеродиакон Варнава (Шевцов), несущий послушание ответственного за монастырские лавки, вспомнил, что, когда он подвизался в скиту, как-то приехали туда наместник обители и эконом и сказали, что ему надо отправиться в Грецию. Цель поездки – научиться делать ладан, чтобы в монастыре был свой ладан. Благодаря монахам маленького монастыря недалеко от Афин, где подвизались три инока, и переводчику отец Варнава научился делать ладан, а затем на Афоне постарался закрепить полученные знания и приобретенные за это время навыки...

Вот-вот! Добавлю к этому, что наш ладан изготавливается ручным способом из натуральной ароматической смолы дерева Босвеллия, произрастающего в Эфиопии, и обладает сильным и приятным бальзамическим запахом. Но вернемся к первому вопросу интервью, где акцент сделан на работах Художественно-реставрационных мастерских Данилова монастыря, находящихся вне стен нашей обители, ее скитов и приходских храмов. Действительно, когда к нам обращаются из других обителей, храмов с какими-то заказами, если это не в ущерб интересам нашего монастыря, мы беремся за них.

Так нашей иконописной мастерской был выполнен архитектурный проект цветного трехъярусного иконостаса в Казанском приделе главного собора во имя Рождества Богородицы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря Москвы. Сделали мы свой проект по мотивам иконостаса придела Василия Блаженного Покровского собора на Красной площади в Москве. Образы в иконостасе написаны в лучших традициях Московской школы XV–XVI веков. Еще на счету наших мастеров – работы для другого ставропигиального монастыря столицы – Марфо-Мариинской обители милосердия: икона святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, ковчежец для частицы мощей святого преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), (в миру Митрофана Сребрянского) – первого духовника обители. Да всё не перечислишь – много чего мы делали и сейчас делаем!

Можете, батюшка, сказать, какой из заказов «на стороне» на данный момент является наиболее крупным, впечатляет своим масштабом, своей значимостью и требует Вашего неослабного внимания?

Заказ из Челябинска. В этом городе, называемом столицей Южного Урала, завершаются масштабные реставрационные работы в храме святого благоверного князя Александра Невского, освященного в 1911 году в честь Небесного покровителя императора Александра II. Поскольку это не просто храм, а еще и памятник, посвященный монарху, проект согласовывался с императором Николаем II. Построен был челябинский храм по проекту российского зодчего Александра Никаноровича Померанцева, который создал архитектурные шедевры во многих городах Российской Империи, а в Москве – Верхние Торговые Ряды, известные нескольким поколениям россиян как знаменитый ГУМ на Красной площади. В советское время чего только под сводами многострадального храма не размещали, начиная с типографии и заканчивая залом камерной и органной музыки! Теперь Министерство культуры Российской Федерации восстанавливает архитектурный вид храма и росписи, мы же изготавливаем три иконостаса, церковную утварь и всё внутреннее наполнение. Поэтому мне приходится ездить в Челябинск, контролировать работы, взаимодействовать с другими организациями. Это мое послушание.

Важно понимание: как должно быть

Невольно возникает вопрос: какой огромный багаж знаний надо иметь, чтобы выполнять такое послушание!

Знания знаниями, только здесь на первый план выходит понимание, как оно должно быть. Нет такого понимания – беда! Вот я приехал в один из российских монастырей, и мне говорят: «Смотри, какой иконостас!» Смотрю... Плохой иконостас! Объясняю, почему. Храм маленький, узкий, высокий, и, хотя резьба замечательная, – вырезано всё очень хорошо, однако она здесь не проглядывается. Она не читаема. Сразу видно, что это было сделано без архитектора. В данном случае необходимо было принять более взвешенное разумное решение, что, конечно же, мог сделать профессионал.

Мы с необходимостью принятия такого разумного взвешенного решения столкнулись (давно, правда, было) в Пафнутьево-Боровском монастыре, когда делали иконостас для придела в одном из храмов. Не знаю имя того архитектора XIX века, но храм напоминает сундук. Сделали в приделе иконостас, вижу – что-то не то... Не то – и всё! С одним человеком проконсультировался, с другим, понял ошибку, и заново всё переделали, после чего увидели: то! Еще мы там клироса делали, церковную лавку, сень над Плащаницей, киоты огромные. Это всё наши труды в том древнем монастыре Калужской области, собор которого еще Дионисий расписывал.

Без понимания архитектуры храма, его стилистических особенностей и ряда других важных нюансов вряд ли Даниловским мастерским стоило в свое время браться за изготовление иконостаса, написание икон для церкви в честь Преображения Господня и преподобного Антония Великого в старинном итальянском городе Тарквиния, находящемся в 90 километрах от Рима. Когда Администрации приходов Московского Патриархата в Италии передали историческое здание бывшего католического храма XIII века, при нем был основан приход Русской Православной Церкви. При землетрясении в XX веке полностью была разрушена крыша храма, но чтимая икона XIV века сохранилась. Мы учли и то историческое обстоятельство, что Тарквиния является одним из древнейших городов этрусской цивилизации, и готика в нем «не зашла». Словом, очень многое пришлось учесть в процессе работы... И для храма Святой Марии Блаженного Успения в Неаполе, переданного католиками местному приходу Московского Патриархата, даниловские мастера, иконописцы изготавливали иконостас. В этом храме барочная архитектура, поэтому иконостас, чтобы он соответствовал внешнему облику, был также выполнен в барочном стиле.

Поскольку наш разговор плавно перетек от покрытия Даниловскими мастерскими внутренних нужд монастыря и выполнения заказов по России к теме заграничных работ, хотелось бы коснуться Сирии. Конкретнее – ее древнего монастыря святой равноапостольной Феклы в Маалюле, который, как мы с болью восприняли то сообщение, сильно пострадал во время захвата террористами в 2013 году. Позже, после освобождения Маалюли от боевиков, взятые в заложники монахини вернулись, обитель была восстановлена. Правда, о сегодняшней ситуации в ней при новом правительстве ничего неизвестно. Но вопрос такой: ведь из Данилова монастыря протянулась какая-то ниточка к этой известной христианской святыне?

Мой друг, который служит в Сирии, дружит и с настоятельницей монастыря, и с сирийским епископом. Вот как раз через него, моего товарища, матушка-игумения Пелагея (Сайаф) заказала нам икону Пресвятой Богородицы и святой первомученицы равноапостольной Феклы, ученицы апостола Павла и Небесной покровительницы монастыря. Понятно, что в Сирии – колыбели христианства, свои и очень своеобразные иконографические особенности, которые, как и в вышеприведенных примерах, мы постарались учесть. Вообще-то заграничные заказы к нам поступают и по той простой причине, что на территории Данилова монастыря находится Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви. Если кто-то из приезжающих в Москву из другой страны направляется в ОВЦС, по пути он, как правило, заходит в наши церковные лавки, видит наши изделия. (Еще их можно увидеть на сайте danilovmasters.ru. Там много хороших фотографий размещено).

Приумножение талантов: подобно слугам из евангельской притчи

Отец Алексий, итак, в монастыре Вы с 1997 года. А сколько лет несете свои столь ответственные послушания?

С 1998 года. Выходит, что больше четверти века. В нашей беседе мы много внимания уделили Художественно-реставрационным мастерским, но основное мое послушание – помощника эконома обители, поэтому считаю должным хотя бы коротко сказать о нем. Монастырь – это как душа и тело. Душа стремится к Богу, у тела есть потребность в тепле и пище, ему нужна одежда. По аналогии: верующие приходят в храм и воспринимают как должное то, что он чистый, фрески отреставрированы, все богослужебные предметы, все вещи в полном порядке. Люди как-то не задумываются, что это требует постоянного ухода. Порою незаметного для глаз... Но как мы ухаживаем за своим телом, нередко требующим врачебного осмотра, врачебной помощи, точно так же обширная экономическая деятельность посвящена хозяйственному обустройству монастыря. У нас в Даниловом традиционно два помощника эконома, которые помогают ему в осуществлении этих функций. Ну, а послушание руководителя Художественно- реставрационных мастерских – оно как подтекст моего основного послушания.

И всё-таки как Вы его восприняли?

Я с детства люблю музеи, поэтому оно, можно сказать, легло на какую-то почву. То есть у меня совпало таким образом, что тема меня интересует и в миру это была бы любимая работа, а в монастыре – послушание. Приведу еще одно сравнение. Монастырь – как корабль, где каждый знает, что ему делать. Капитан, боцман, кок, матросы – кого ни возьми. И здесь то же самое: коль делаешь всё по благословению, тогда и к тебе нет вопросов, и у тебя нет вопросов. Корабль идет по курсу.

Если прибегнуть к этому образу-сравнению: согласно Вашим многолетним наблюдениям и личному опыту, получается ли у плывущих на корабле, направляющемуся к Царству Божию, в пути развивать свои таланты, способности подобно усердным слугам из евангельской притчи?

Монастырь дает возможность человеку тоже реализовываться, что видно по многим из нашей братии. Если какой-то собрат увлекается чем-то связанным с Церковью, он, получив благословение (правило монастырской жизни номер один – взять благословение), стремится развивать свои способности в близком ему направлении. Например, у иеродиакона Романа (Огрызкова) интерес к колокольному делу пробудился еще в подростковом возрасте – теперь смотрите, как этот интерес с годами развился, какие плоды дал. Старший звонарь обители отец Роман руководит Даниловским колокольным центром, где имеются курсы обучения звонарскому мастерству мужчин, женщин, молодежи, а с 2014 года центр стал заниматься проектированием колоколов и ансамблей для литья на собственном производстве (!), воссоздавать утраченные колокола по предоставленным данным, выполнять монтаж звонниц и так далее. Кто-то из братии преподает, кто-то занимается больничным служением, кто-то окормляет раненых в госпитале. Что тут говорить, много, очень много сфер применения, спектр достаточно широкий!

И в заключение нашей беседы позвольте, отче, задать Вам традиционный вопрос: как Вы пришли в монастырь и почему избрали обитель князя Даниила?

Родился и вырос я в Москве. После первого курса геологоразведочного института пошел в армию, попал во флот. Отслужил, продолжил обучение и стал ходить в церковь, которая пленила мой ум, душу и сердце. Мои друзья ездили в Троице-Сергиеву лавру к архимандриту Кириллу (Павлову). Возникали у меня какие-то вопросы, я тоже ехал к батюшке. По благословению лаврского старца, посоветовавшись с ним, пошел подвизаться в Данилов монастырь.

А на каком году жизни в обители почувствовали, что это родное Вам место?

С самого начала шел сюда с мыслями: это мой родной дом, здесь всё для меня родное.

* * *

В конце своих воспоминаний, вошедших в проникновенную книгу «Это было чудо Божие», первый наместник возвращенной Церкви древнейшей обители митрополит Евлогий (Смирнов) спрашивает: «Не снова ли преподобный князь Даниил милостиво возвращает нам свой монастырь, чтобы мы раскаялись в нашей заблудшей жизни, познали своего Владыку и Господа, создавшего и спасшего нас Своею Честною Кровию, и принесли достойные плоды христианского жительства?» И далее владыка (в ту пору архимандрит) задается таким вопросом: будем ли мы достойны этого небесного дара, подвигнем ли себя к новой жизни, к спасению души или станем довольствоваться только внешним, стенами храмов, судьба которых во власти времени?

Четкий и ясный ответ на него дали минувшие десятилетия. Сегодня мы видим, каким глубоким духовным содержанием наполнена жизнь монастыря, находящегося в пяти километрах от Кремля. Видим и радуемся тому, как владыка-наместник Алексий с братией печется о современниках, молясь за них и вместе с ними, оказывая им духовную и социальную помощь, поддержку через десятки жизнеспособных и крайне востребованных проектов. И то, что на наших глазах произошло такое преображение, – и что, по слову иеромонаха Алексия (Завидонского), корабль идет по курсу – действительно, чудо Божие.

Беседовала Нина Ставицкая

Фото:

Источник: Монастырский вестник

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕВАЕТ!