Неизбежность отшельничества

Если вы не водитель автобуса и не экспедитор, сопровождающий продажи какой-то гадости под именем Cola, вряд ли вы знаете все населенные пункты в окрестностях своего города. Тем более, откуда вам знать все имена штатов Северной Америки? Их и преподаватели географии вряд ли знают. Что мы вообще знаем, если серьезно подойти к этому глаголу – «знать»? А я вот досуж до бесполезных знаний. Мне интересно, что есть в Новой Англии такой штат как Нью-Гемпшир. А в этом, довольно мелком с точки зрения площадей и расстояний, штате есть небольшой городок Корниш. Никакими коврижками вы меня туда не заманите, в эту звездно-полосатую глушь, и можно было бы даже плюнуть на этот городишко с высоты личного там отсутствия, если бы не одно но…

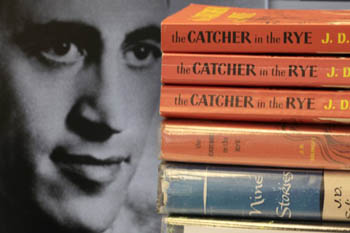

Там скончался Сэлинджер. Ну, скончался, скажете, и скончался. Ну, Сэлинджер и Сэлинджер. «В греческом зале, в греческом зале…» Я тоже так думаю. Какой-то писатель после какой-то «долгой и продолжительной болезни», в какой-то койке отдал Богу душу. Что такого? Полностью согласен. Событие сколь трагичное, столь и заурядное. Но интересно то, что, написав все свои произведения, этот человек ушел надолго – до самой смерти – в некое подобие затвора. С 80-х годов до трепетного и всех ожидающего перехода, последовавшего в 2010-м, этот писатель не давал никаких интервью и ничего не публиковал. Он ушел в одиночество, как в пещеру. Что-то читал, о чем-то думал (полагаю, было бы интересно узнать – о чем?), но не пускал на порог досужих разносчиков прогресса (имею в виду журналистов) и, в конце концов, почил, как и подобает. Читал ли он при смертном исходе японские стихи, которые любил в молодости, или – молитву Иисусову, о которой кое-что накропал мимоходом, не знаю. Может, он и ничего не читал, что вероятнее всего, а просто метался на постели или хрипел, тяжело вздымая похудевшую грудь – о том мы не ведаем. Для меня сейчас важно, что этот король мысленного мейнстрима, этот тонкий критик вездесущей пошлости, этот денди интеллектуальной элегантности долгие годы прожил отшельником.

Вот вам, господа, измученные либерализмом, отутюженные невзрачностью, бытовое оправдание подвижничества и затворничества. Пусть и монахи уже не всюду монашествуют, а только одеваются в черное, отшельничество все равно пробьет себе дорогу, даже руками писателя.

Американская культура не рождена монахами. Более того, она – самая антимонашеская культура, которую только можно вообразить. Ее отец – рьяный протестантизм. В ее основе – культ деятельности, успеха, усилия, практического Евангелия, если угодно, с негативной предвзятостью к аскетизму. Если вы поймете, о чем, бишь, я, если вы вообще любите парить над историей, и для вас сто лет – не околица. Отстранение, аскетизм, умный труд и прочие византийско-египетские интуиции столь далеки от американского идеала, что столпник или затворник на этом континенте воспринимаются, как агенты инокультурных врагов. Но…

Любое великое творчество ведет человека к молчанию. «Где мне найти того, кто забыл о словах, чтобы поговорить с ним?», – говорил мудрец Востока. Здесь имеется в виду, что слова – лишь сети для зайца, то есть смысла. Пойман заяц – отброшены сети. Уловлен смысл – пора молчать. Так, где же тот, кто поймал смысл и забыл слова? Я поговорил бы с ним. Ведь вокруг все наоборот: говорят те, кто ничего не поймал и даже не ловил. Сэлинджер ловил смысл и стремился к молчанию. Во второй половине жизни он это смог себе позволить. Внутри русской культуры это было бы совершенно естественно. Все же в основе ее – монахи Печерской Лавры, авва Сергий, и далее – Серафим. А внутри американской культуры это – иноприродное чудо. Тем не менее, у нас замолкающих на старость мудрецов не так-то и много. Все говорливы, все горазды раздавать интервью, хоть бы и язык не ворочался. А для Штатов это хоть и чудесно, тем не менее – обыденно.

Затворником, говорят, жил (доживал) шахматист Фишер. Подолгу не выходит из дома Харпер Ли. Бредбери, и тот, печатал на старой машинке тексты о полетах в космос, разговаривал по допотопному телефону и наслаждался одиночеством в непролазной американской глубинке до самой смерти. Простоту и вынужденный аскетизм мы найдем всюду, где захотим встретиться с затаившимся величием. Если угодно, то здесь вам и ответ на все восклицания по поводу неуемной роскоши. «Зачем все это?» «Не стыдно ли?» и прочее. Умственному бедняку с большими претензиями нужно поблестеть хоть чем-то – камнем ли на перстне, позолотой ли на купленной награде, раз уж умом блистать не приходится. Аристократу же не нужно дешевых «примочек». Он и так благороден: в тапках на босу ногу и с трехдневной небритостью. Ему нужно уйти подальше от тупых вопросов о «планах на будущее», от газетной шумихи и прочей светотени. И здесь можно было бы окончить краткий спич.

Но…

Наша культура рождена монахами. Уединение, молчание, тихая и тайная борьба, прорывающаяся со временем в жизнь бурно и победоносно, должны быть нам известны. Должны быть, говорю со слезами. Вместо этого мы говорливы до упора, как самые поверхностные и примитивные народы. А вот привычно деятельные американцы нет-нет, да и удивят очередным «затворником» от литературы. Не являемся ли мы, в таком случае, изменниками собственного гено-кода и преступниками лежащих у нас под ногами основ? Не всуе ли мы поминаем на отпустах отцов, ушедших в пещеры, и матерей, удалившихся в пустыни? Где наше молчание? Не то молчание, когда нечего сказать (этого у нас просто завались). А то молчание, когда все нужное сказано, а больше говорить не с кем и не о чем, но только нужно ждать, «как наше слово отзовется».

Все великое уводит к молчанию – насыщенному, как свежевзбитая сметана, и гудящему, как воздух под высоковольтной линией. Можно сказать: помолчать не с кем. Это – высшая степень слова: не с кем поговорить.

Нашей культуре нужен Дом, такой, как в романе у Уильяма Фолкнера. Чтобы там жил человек, не берущий трубку у назойливого телефона. Чтобы во все стороны из окон дома простиралась степь. А может, чтобы рядом был лес, глухой и дикий. Только без бандитов, без адюльтера или изнасилований и истошных криков оттуда «как-то вечером». Просто Дом, с хозяином, который уже выговорился, но которого никто не понял, хотя и разобрали на цитаты. Если таких домов с молчаливыми хозяевами у нас нет, то откуда возьмутся на наших одичавших просторах былые затворники? И откуда, позвольте спросить, узнать, что мы дети монашеской цивилизации?